Au printemps encore, l’idée paraissait relever de la science‑fiction. Mais, alors que la chute de François Bayrou se précise, la possibilité qu’Olivier Faure soit nommé à Matignon s’est invitée au centre du débat public.

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) est ainsi devenu la figure vers laquelle convergent interrogations et spéculations. Sur les plateaux télé, on le questionne sur ce qu’il ferait si Emmanuel Macron l’appelait pour former le gouvernement. Sa réponse, répétée dimanche sur France 3, a été concise et ferme : « Pour moi, comme pour les autres, ce sera oui ».

Un soutien public notable

Le même jour, Olivier Faure a reçu un appui visible de la part de François Hollande. Dans La Tribune Dimanche, l’ancien président a jugé que Faure « a vocation à revendiquer le pouvoir ». Cette prise de position renforce le signal envoyé par la base socialiste : certains cadres et élus semblent prêts à envisager un basculement politique inédit.

Pour autant, un soutien médiatique ou partisan ne suffit pas à transformer une hypothèse en réalité. La désignation du chef du gouvernement relève d’un arbitrage présidentiel, suivi, le cas échéant, d’échanges politiques intenses pour assurer une majorité parlementaire suffisante. Ces éléments constitutionnels et politiques ne sont pas nouveaux, mais ils rappellent la complexité d’une éventuelle passation.

Antécédents à gauche

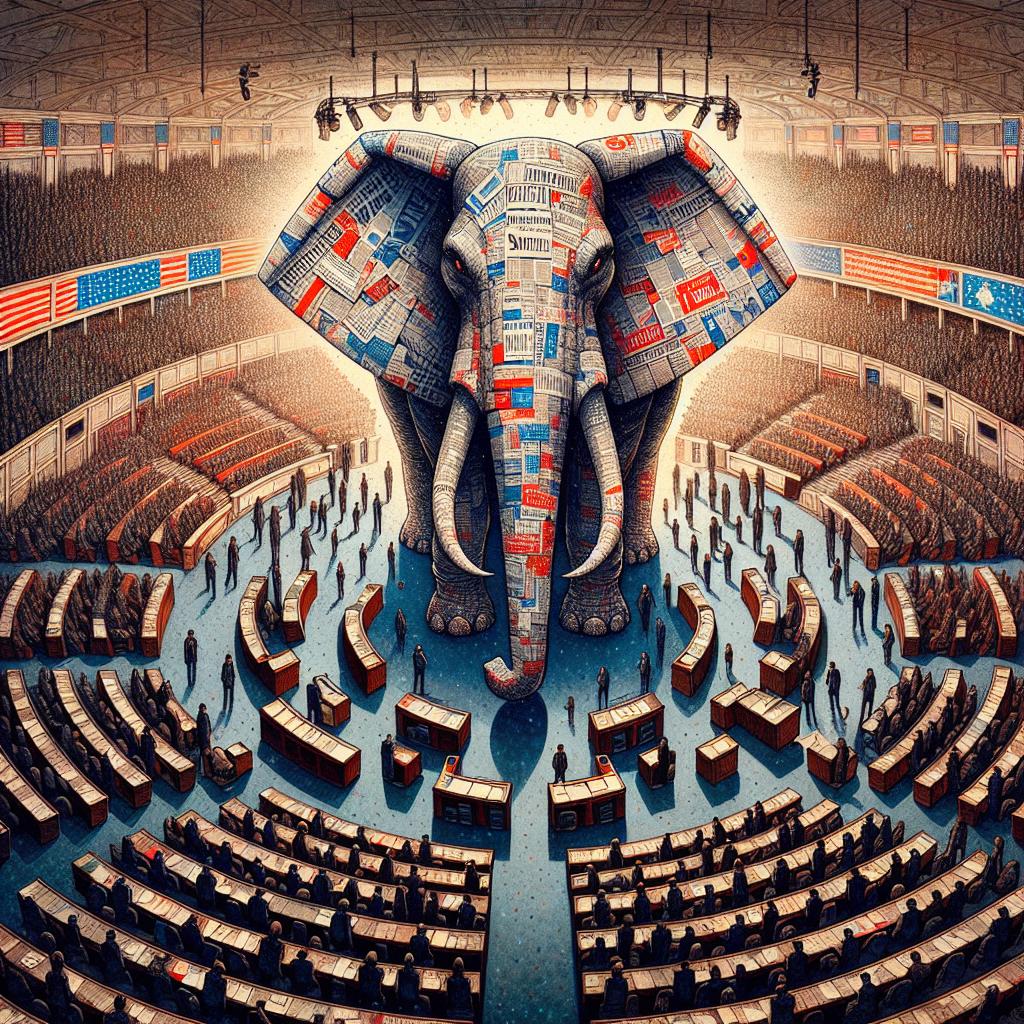

La proposition d’un Faure à Matignon n’est pas née ce printemps. Lors des négociations autour du Nouveau Front populaire, en juillet 2024, les socialistes avaient déjà tenté d’imposer le chef de file du PS comme candidat de l’alliance de gauche pour Matignon. Cette stratégie avait alors buté sur le refus des « insoumis » et n’avait pas réussi à s’imposer dans l’opinion publique.

Ce précédent montre que l’unité de la gauche constitue une condition nécessaire mais non suffisante : sans l’adhésion d’acteurs majeurs de l’alliance et sans une dynamique populaire nette, une candidature collective peut rester lettre morte. Les leçons de l’été 2024 pèsent donc aujourd’hui dans les calculs et les réserves des partis concernés.

Par ailleurs, la mémoire de ces négociations alimente la prudence chez plusieurs acteurs politiques. Certains responsables socialistes soulignent qu’un rapprochement trop rapide avec l’Elysée pourrait aliéner des partenaires de coalition ou l’électorat de gauche.

Crédibilité du scénario et réactions politiques

À l’intérieur du PS, plusieurs voix voient dans l’hypothèse une manœuvre. On parle d’un possible « leurre » élyséen destiné à diviser la gauche ou à tester les réactions. Olivier Faure lui‑même, selon des sources rapportées, semble réserver son enthousiasme : il n’apparaîtrait pas comme totalement convaincu par la viabilité immédiate de la perspective.

Dans les cercles de la Macronie, le scénario est souvent jugé peu crédible. Les raisons invoquées incluent le manque de garanties sur une majorité parlementaire et les coûts politiques d’un tel choix pour le président. Ces réticences témoignent d’une appréciation stratégique différente entre l’Elysée et certains acteurs de l’opposition.

Au-delà des calculs partisans, plusieurs commentateurs soulignent l’incertitude qui entoure toute avancée concrète : nomination, acceptation, constitution d’une majorité — chacun de ces moments comporte des aléas. À ce stade, personne ne peut affirmer avec certitude que la théorie se transformera en décision effective.

Les médias et les plateaux audiovisuels jouent un rôle amplificateur. Ils transforment une possibilité politique en sujet permanent de discussion, accroissant la pression sur les principaux intéressés et rendant plus visible toute initiative, même ponctuelle.

En l’état, le scénario d’Olivier Faure à Matignon reste donc une perspective soumise à de multiples conditions : approbation présidentielle, acceptation politique du principal intéressé, capacité à rassembler une majorité et, enfin, réception par l’opinion publique. Tant que ces éléments ne convergent pas, l’hypothèse continuera d’osciller entre spéculation médiatique et option politique potentielle.

Les prochaines semaines détermineront si cette possible recomposition du paysage politique restera une note de fond sonore ou si elle prendra, progressivement, la forme d’un véritable changement d’équilibre.