Emmanuel Macron a nommé, le 9 septembre, son septième premier ministre depuis 2017, Sébastien Lecornu. Sept titulaires en huit ans : un record inédit sous la Ve République. Cette série porte à 13 le nombre de premiers ministres depuis l’adoption du quinquennat en 2000, un total présenté comme sans équivalent parmi les démocraties libérales occidentales.

Un palmarès comparatif révélateur

Le cas français est mis en regard d’autres grandes démocraties pour mesurer l’ampleur du phénomène. Sur la même période, l’Italie compterait 10 présidents du conseil, l’Autriche neuf, le Royaume‑Uni huit, le Portugal sept, le Danemark et la Suède cinq chacun, et l’Espagne seulement quatre. Ces chiffres dressent un contraste frappant : loin d’être anecdotique, la rotation rapide des chefs du gouvernement en France interroge sur l’évolution de la fonction.

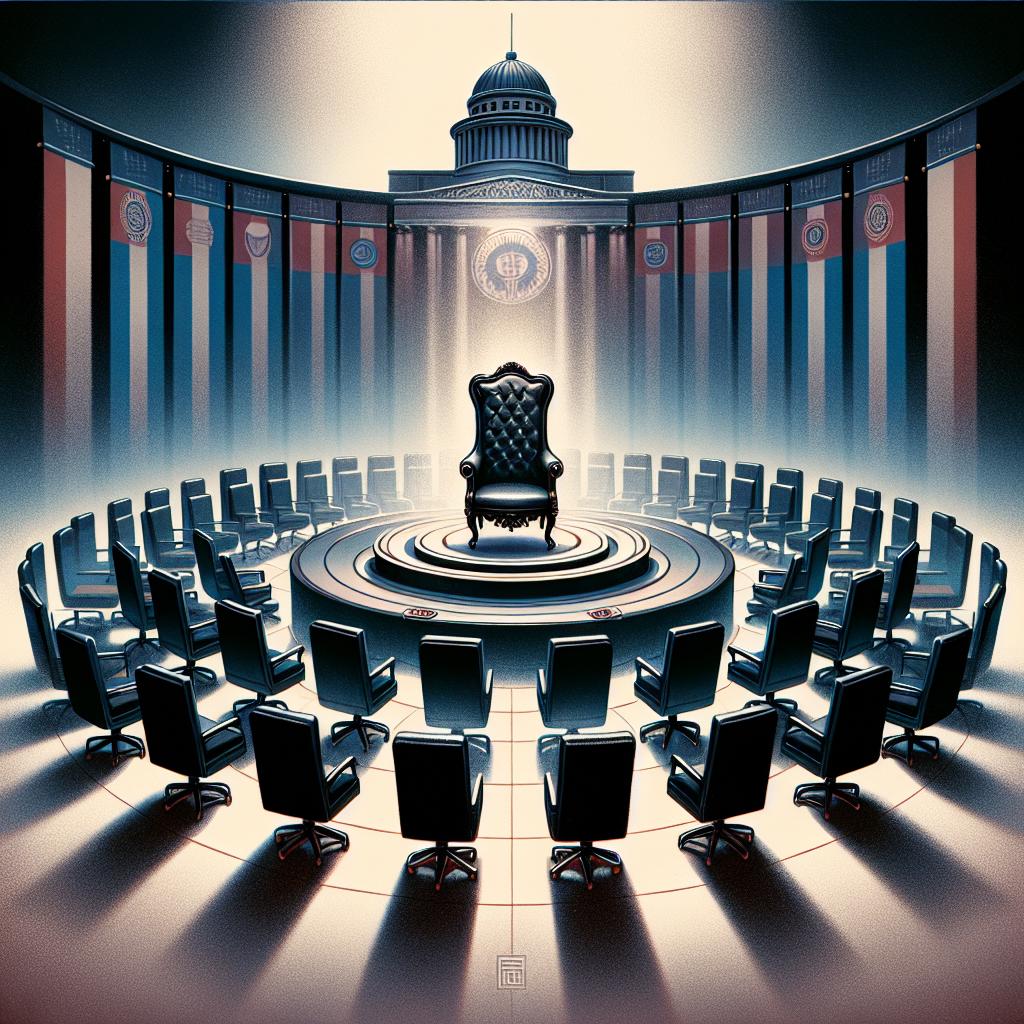

Au-delà du simple comptage, cet état de fait est interprété comme le symptôme d’un glissement institutionnel : le premier ministre devient, selon certains observateurs, interchangeable et relégué derrière un président omniprésent. La répétition des remaniements renforce l’impression d’une centralisation du pouvoir exécutif autour de l’Élysée.

Une fonction sous contraintes constitutionnelles

La Constitution de la Ve République réserve une place singulière au premier ministre. Tel que rappelé dans le texte d’origine, elle lui consacre seulement deux articles, contre 15 pour le président, et traite ses prérogatives au sein du titre III consacré au gouvernement. Cette structure institutionnelle contribue à rendre la fonction moins visible que celle du chef de l’État.

Pourtant, le premier ministre occupe une position d’équilibre : nommé par le président de la République, il est responsable devant les Assemblées. Il se tient à l’intersection du pouvoir exécutif et du pouvoir délibérant, ce qui lui confère une légitimité politique mais aussi une vulnérabilité structurelle face au chef de l’État.

La faiblesse constitutionnelle du poste nourrit une perception de précarité. Les alternances fréquentes peuvent résulter autant de calculs politiques que de nécessités parlementaires. Elles traduisent aussi, pour certains, la transformation de la fonction en variable d’ajustement des équilibres politiques et médiatiques.

Origines gaulliennes et intention originelle

Cette architecture n’est pas le produit d’une doctrine théorique sur la séparation des pouvoirs, mais d’un choix politique. Le général de Gaulle, soucieux de garantir l’autorité présidentielle et d’éviter les aléas gouvernementaux, a pensé un exécutif asymétrique. Dans sa conception, le premier ministre devait servir de bouclier et permettre au président de conserver la main sur les grandes orientations.

À cet égard, la formule attribuée à de Gaulle — « Le premier ministre partira non parce qu’il est devenu minoritaire à l’Assemblée nationale, mais parce que son sacrifice doit servir à blanchir la tunique présidentielle » — illustre une logique de protection présidentielle mise en œuvre dès les débuts de la Ve République. La citation, datée de 1962 dans le texte d’origine, souligne l’intention de faire du premier ministre un amortisseur politique.

Avant même l’institutionnalisation, cette critique de la fonction n’était pas nouvelle. Le communiste Jacques Duclos avait qualifié le rôle de « rôle bâtard digne d’une Constitution bâtarde » — une formule qui rappelle les limites et les ambiguïtés de la place du chef du gouvernement dans l’architecture républicaine.

La nomination la plus récente s’inscrit donc dans cette histoire constitutionnelle et politique. Elle relance le débat sur la place du premier ministre, la pratique du quinquennat et la nature du régime présidentiel, sans pour autant, dans le texte d’origine, avancer de solution institutionnelle claire pour réduire cette instabilité.

Le constat posé par la succession rapide des premiers ministres met en lumière un dilemme durable : concilier la stabilité gouvernementale avec la centralisation des responsabilités au sommet de l’État. Les chiffres et les exemples étrangers cités dans le propos initial servent de point de comparaison mais n’épuisent pas les questions qu’entraîne cette configuration du pouvoir.