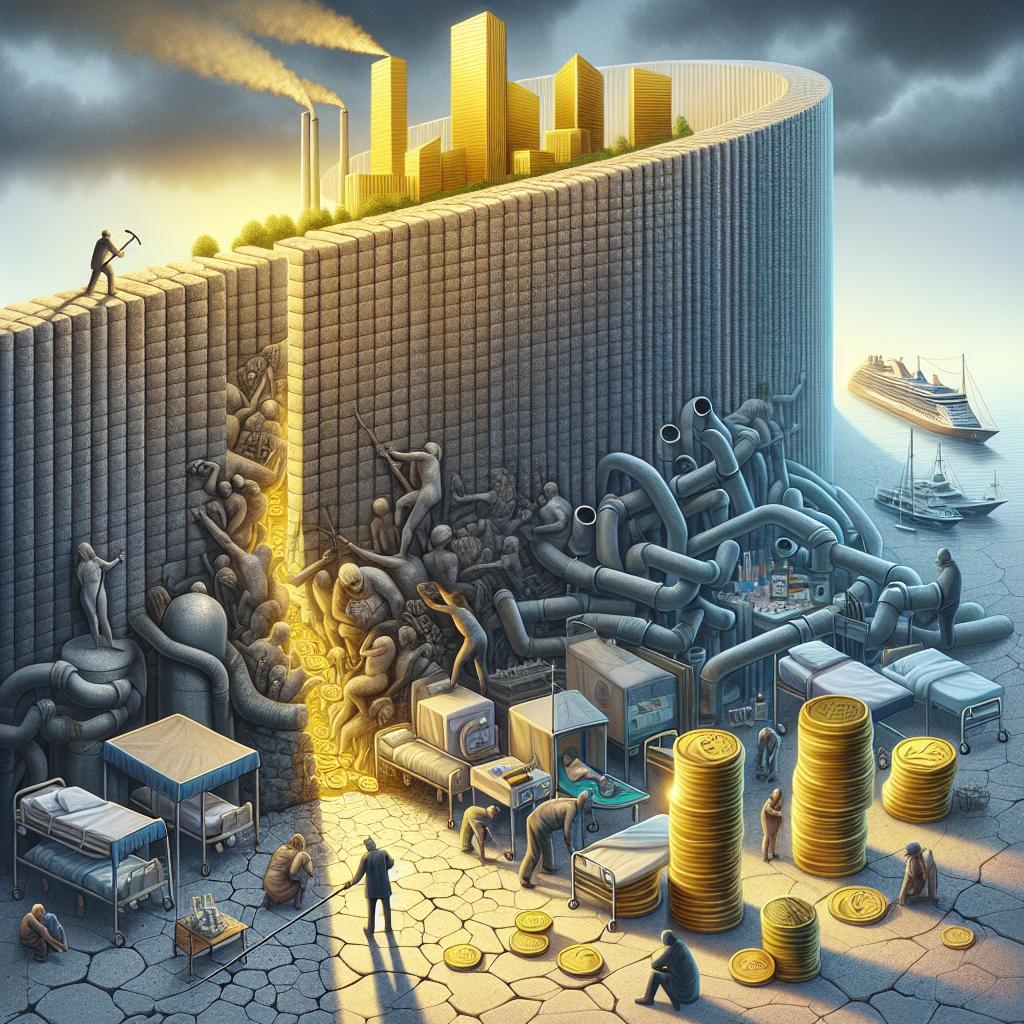

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches », écrivait Victor Hugo. Cette maxime sert ici d’introduction à une observation simple et oubliée : une part importante des fortunes privées s’est construite au prix d’un transfert de coûts vers la collectivité. Pourtant, le débat public français sur la situation budgétaire se réduit souvent à une question technique : augmenter les recettes ou rogner les dépenses, comme si la politique se limitait à un tableau en deux colonnes.

Le « mur de la dette » et ses externalités

Au-delà du chiffre de la dette, il existe un « mur » d’externalités négatives — sanitaires et environnementales — dont le poids se répercute progressivement sur les comptes publics. Ces externalités désignent les dégâts collatéraux d’activités économiques sur d’autres agents, particuliers ou entreprises, voire sur le fonctionnement général de l’économie.

Lorsque le régulateur ne parvient pas à « internaliser » ces coûts — c’est‑à‑dire à faire payer les responsables — la facture est souvent réglée par la collectivité, via l’État, les collectivités locales ou l’Assurance‑maladie. Ce mécanisme illustre l’adage connu : privatisation des bénéfices, collectivisation des pertes. Le résultat est double : aggravation des inégalités et fragilisation des finances publiques.

Une alerte restée peu entendue

Au printemps, six chercheurs ont tenté de porter cette question à la connaissance du public par une tribune publiée dans Le Monde. Selon le texte, il fallait intégrer ces effets collatéraux dans l’analyse budgétaire. Le gouvernement et la majorité parlementaire sont, selon les signataires, restés pour l’essentiel sourds à cet appel.

Cette absence de prise en compte n’est pas simplement théorique : elle transforme des risques environnementaux et sanitaires en dépenses publiques futures. Le refus ou l’incapacité à taxer ou à encadrer certaines activités laisse la collectivité supporter des coûts qui auraient pu être internalisés.

Pollutions diffuses et coûts immédiats

La dimension monétaire est déjà perceptible. L’assureur Allianz estimait que les 12 journées de canicule de l’été 2025 pourraient avoir coûté à l’économie française environ 9 milliards d’euros, soit 0,3 point de PIB. Ce chiffrage, s’il reste une estimation, illustre la translation rapide d’un événement climatique vers une perte économique identifiée.

Or, malgré la probabilité d’une aggravation du réchauffement climatique, la tentation budgétaire est de rééquilibrer les comptes à court terme en réduisant les investissements destinés à l’adaptation. Des coupes touchant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), les aides à la rénovation énergétique ou le développement des énergies renouvelables risquent d’accroître la vulnérabilité collective.

Autrement dit, économiser sur la prévention et l’adaptation aujourd’hui peut signifier des coûts plus élevés demain, supportés par l’ensemble des contribuables et des usagers des services publics.

Implications pour le débat budgétaire

Réduire la discussion à une simple opposition recettes/dépenses occulte la nature structurelle de certains postes budgétaires. Les externalités environnementales et sanitaires ne se répartissent pas de façon neutre : elles pèsent davantage sur les populations et sur les finances publiques les moins à même d’y faire face.

Prendre en compte ces éléments modifie la logique du compromis budgétaire. Plutôt que de considérer uniquement des économies linéaires sur les dépenses, il s’agit d’évaluer les conséquences à moyen et long terme des arbitrages, et de distinguer les dépenses de court terme des investissements visant à limiter des coûts futurs.

Les débats publics et parlementaires gagneraient à intégrer ces dynamiques. Ignorer le rôle des externalités dans l’accumulation de la dette revient à sous‑estimer la fragilité des finances publiques et à reporter des charges sur des acteurs qui n’en sont pas responsables.

La question reste cependant sujette à controverse concernant l’évaluation précise des coûts et des bénéfices des mesures d’adaptation. Les chiffres disponibles, comme l’estimation d’Allianz citée plus haut, donnent des ordres de grandeur mais ne sauraient remplacer une évaluation publique approfondie et régulière.

En l’état, la prise en compte des externalités sanitaires et environnementales apparaît comme un élément central pour comprendre la soutenabilité budgétaire et sociale à venir.