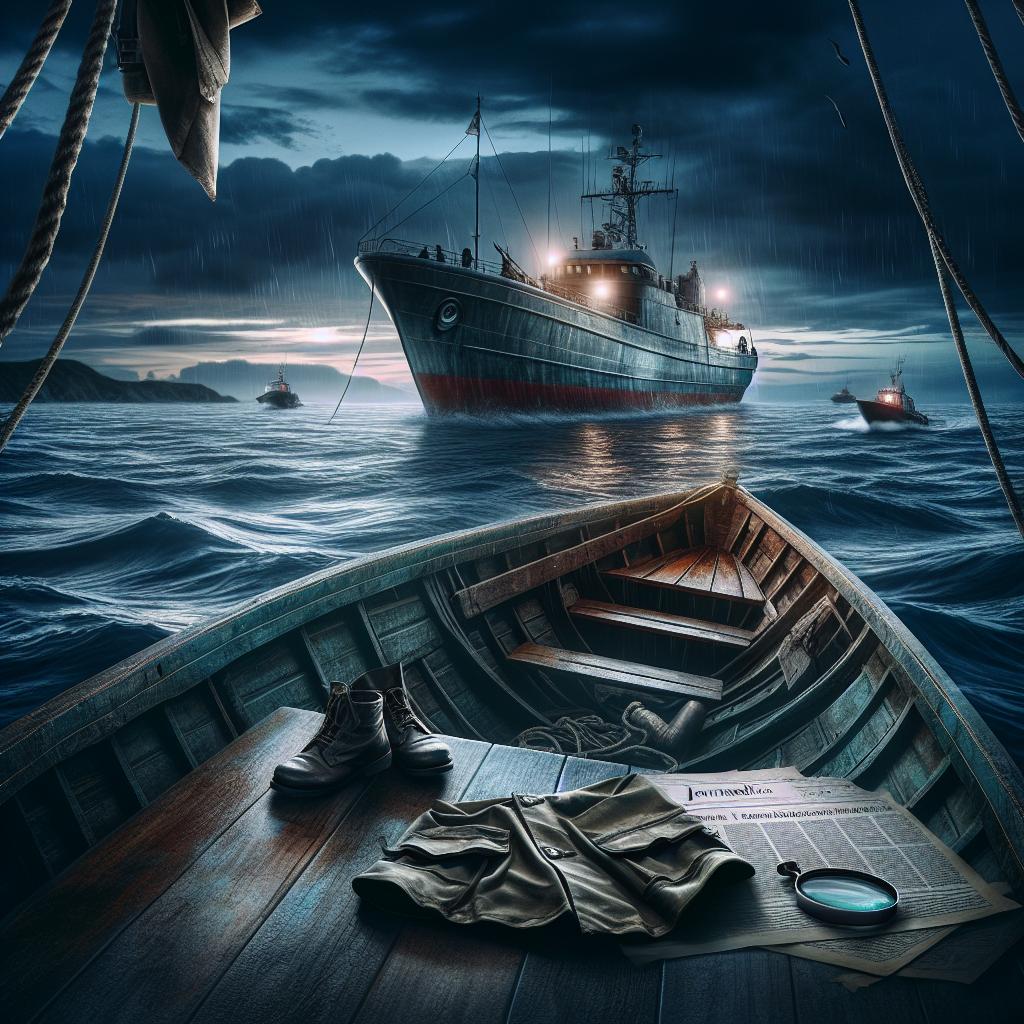

Le 10 novembre 2019, la vie de Farid Djassadi, alors âgé de 31 ans, bascule lors d’une tentative de traversée vers Mayotte. Parti de Ndzouani (anciennement Anjouan), île des Comores dont il est originaire, il embarque sur un kwassa en direction de l’archipel français situé dans l’océan Indien.

Une interception qui tourne au drame

Au cours de la traversée, la petite embarcation est repérée par la PAF, la police aux frontières. Lors de la manœuvre d’interception, Farid Djassadi chute à l’eau. Les hélices du bateau policier, le Makini, lui broient alors les deux jambes, selon les éléments rassemblés.

Plusieurs témoignages, croisés avec des éléments issus de l’enquête judiciaire, ont permis au journal Le Monde et à Lighthouse Reports de reconstituer le déroulement de ce drame. Ces sources font état de circonstances qui posent des questions sur les conditions et les méthodes employées lors des contrôles en mer.

Des anomalies dans l’équipage et dans le matériel

L’enquête conjointe menée par Le Monde et Lighthouse Reports relève que le Makini ne devait pas être en mer ce jour-là. Le bateau aurait, selon les mêmes informations, été piloté par des fonctionnaires qui n’avaient pas les diplômes requis pour la conduite de ce type d’embarcation.

Ces constatations s’ajoutent à d’autres éléments déjà identifiés par les journalistes : le Makini a été impliqué dans une autre interception mortelle, précisent Le Monde et Lighthouse Reports. Les faits décrits soulèvent des interrogations sur la formation des personnels affectés aux missions de contrôle maritime et sur la maintenance ou l’aptitude des moyens nautiques engagés.

La gravité des blessures subies par Farid Djassadi — perte des deux jambes causée par les hélices — a déclenché des investigations judiciaires et des demandes d’éclaircissement sur la conduite de l’intervention policière. Les éléments publics rendus disponibles par l’enquête journalistique ont servi à recouper les témoignages et les pièces judiciaires.

Un dossier qui interroge les pratiques

Au-delà du cas individuel, Le Monde et Lighthouse Reports indiquent que cette affaire n’est qu’une des nombreuses interventions susceptibles de poser problème. Les journalistes ont enquêté sur plusieurs opérations de contrôle menées par des unités chargées de lutter contre l’immigration irrégulière vers Mayotte.

Ces investigations mettent en lumière des pratiques opérationnelles, des erreurs de coordination et, selon les témoignages, des défaillances matérielles et de formation. Elles soulignent aussi la difficulté d’articuler une action de contrôle avec le respect des règles de sécurité pour les personnes interpellées et pour les agents engagés.

Les révélations issues de ce travail journalistique invitent à s’interroger sur la supervision des opérations en mer et sur les procédures mises en place pour prévenir des drames comparables.

Sans insister sur la responsabilité finale, les éléments publiés pointent des carences potentielles : un navire en service alors qu’il n’aurait pas dû l’être, des conducteurs non diplômés et une série d’interventions problématiques déjà documentées.

Face à ces constats, la question du contrôle interne et des vérifications préalables avant toute sortie en mer apparaît centrale. La sécurité des migrants comme celle des agents dépend en grande partie de la conformité des matériels et de la compétence des équipages.

Les faits rassemblés par Le Monde et Lighthouse Reports montrent qu’une seule opération peut suffire à provoquer des conséquences irréversibles pour les personnes concernées. Le dossier de Farid Djassadi illustre, selon les journalistes, la nécessité d’un examen approfondi des pratiques appliquées lors des interceptions en mer.

Compte tenu des informations publiées, la responsabilité des autorités et des services impliqués reste à établir par la justice. L’enquête judiciaire, citée par les sources, a servi à recouper et à vérifier les témoignages qui ont permis de reconstituer l’événement.

Ce récit, fondé sur des témoignages et des pièces judiciaires, jette une lumière critique sur les conditions d’exercice des missions de contrôle maritime dans une zone où les flux migratoires sont intenses et les risques élevés.