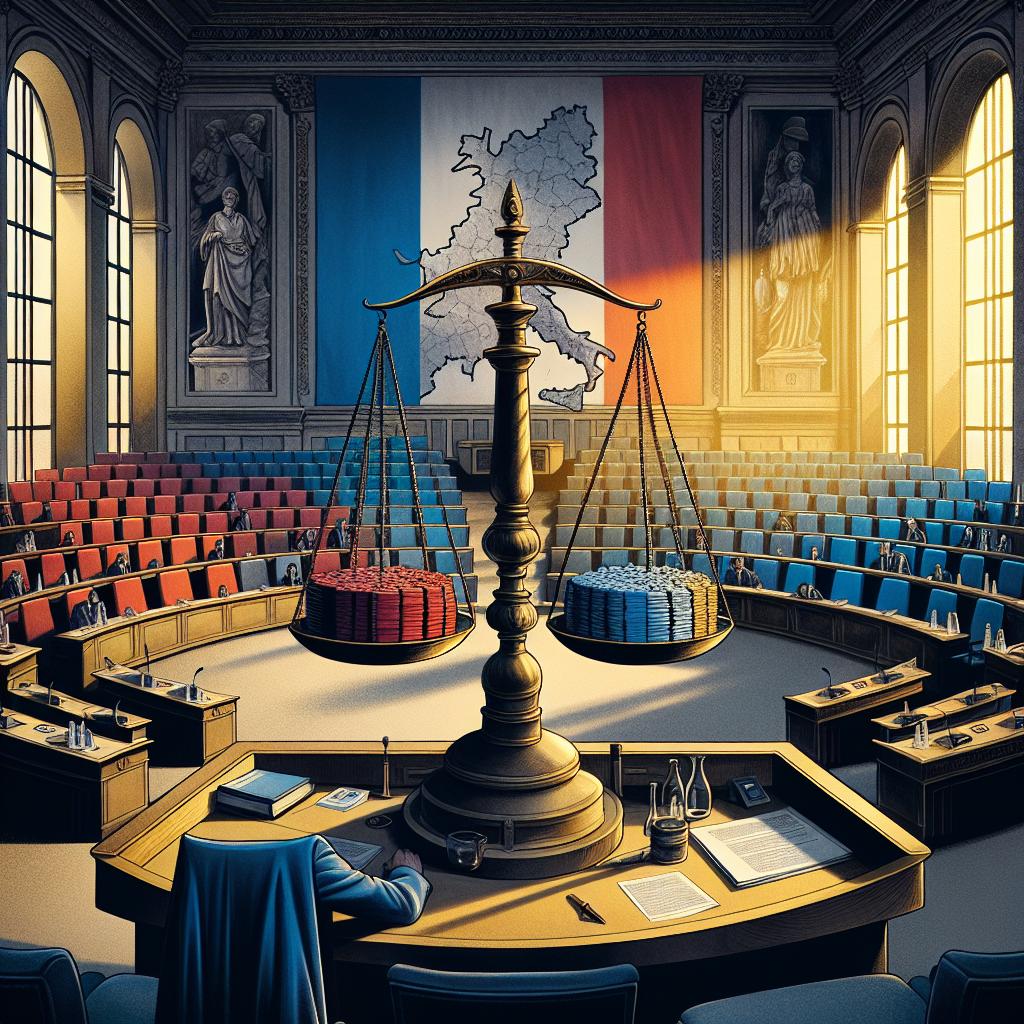

La scène était attendue. Dans le sillage de la polémique médiatique suscitée par le jugement rendu en mars dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national), la condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une inéligibilité de cinq ans relance le débat public sur le rôle de la justice face aux responsables politiques. Une large fraction des classes dirigeantes a saisi l’occasion pour dénoncer ce qu’elle qualifie de « gouvernement des juges ».

La décision et ses premières répercussions

La condamnation prononcée contre l’ancien chef de l’État vise des faits d’association de malfaiteurs, selon l’arrêt retenu par la juridiction. Le tribunal a assorti la peine d’une inéligibilité de cinq ans, mesure qui empêche l’intéressé d’exercer un mandat électif pendant cette période.

Au-delà des réactions immédiates des proches et des soutiens politiques — qui peuvent légitimement contester le bien-fondé de la décision — la controverse porte surtout sur la capacité même de la justice à juger et à sanctionner un acteur politique de premier plan. Nicolas Sarkozy a solennellement demandé « aux Français, qu’ils aient voté ou non pour [lui], qu’ils [le] soutiennent ou pas, d’apprécier ce qui vient de se passer ». Cette déclaration a été largement relayée et alimente le débat sur la séparation des pouvoirs.

Le reproche d’une justice qui se substituerait au peuple

Parmi les arguments invoqués par les critiques, l’idée est fréquente: un tribunal qui condamne un élu empiète sur la souveraineté du peuple, seul compétent pour juger l’action d’un mandat politique lors d’élections. Présente dans l’espace médiatique, cette thèse sert souvent d’argument majeur pour dénoncer l’intervention judiciaire.

Une lecture attentive montre toutefois que cet argument élude une question essentielle: dans une démocratie républicaine, la justice agit au nom du peuple. Les magistrats ne se présentent pas comme un pouvoir supérieur au corps électoral, mais comme des garants de la légalité. Leur mandat est simple à formuler et exigeant dans sa mise en œuvre: veiller au respect de la loi pour toutes et tous, indépendamment des positions et des statuts.

Ce principe n’empêche pas que des recours soient possibles, que des voies de contestation judiciaire existent et que des voix s’élèvent pour débattre de l’interprétation d’un texte ou de l’appréciation des faits. La critique du contenu d’une décision de justice reste un droit fondamental dans un État de droit, à condition qu’elle respecte les voies procédurales et n’affecte pas l’indépendance des juges.

Enjeux démocratiques et équilibre des pouvoirs

La polémique révèle un enjeu plus large: l’équilibre entre contrôle judiciaire et souveraineté démocratique. Les tensions apparaissent notamment lorsque des sanctions pénales se mêlent à des conséquences politiques (comme l’inéligibilité). Elles interrogent la place que la société veut laisser à la justice dans la régulation de la vie publique.

Soutenir que la justice « usurpe » la fonction du peuple revient à méconnaître le rôle constitutionnel des juridictions. À l’inverse, négliger la question de la légitimité perçue par une partie de l’opinion publique peut fragiliser la confiance dans les institutions. Le débat qui s’installe est donc d’abord institutionnel: comment concilier le principe d’égalité devant la loi et la nécessité de préserver la légitimité démocratique des décisions politiques?

La réponse à cette question relève moins d’une formule générale que de la vigilance citoyenne, du respect des procédures et de la clarté des décisions judiciaires elles-mêmes. Dans ce contexte, les discussions publiques gagneraient à rester ancrées dans les éléments du dossier et à éviter les généralisations qui transforment un verdict individuel en condamnation du système judiciaire tout entier.