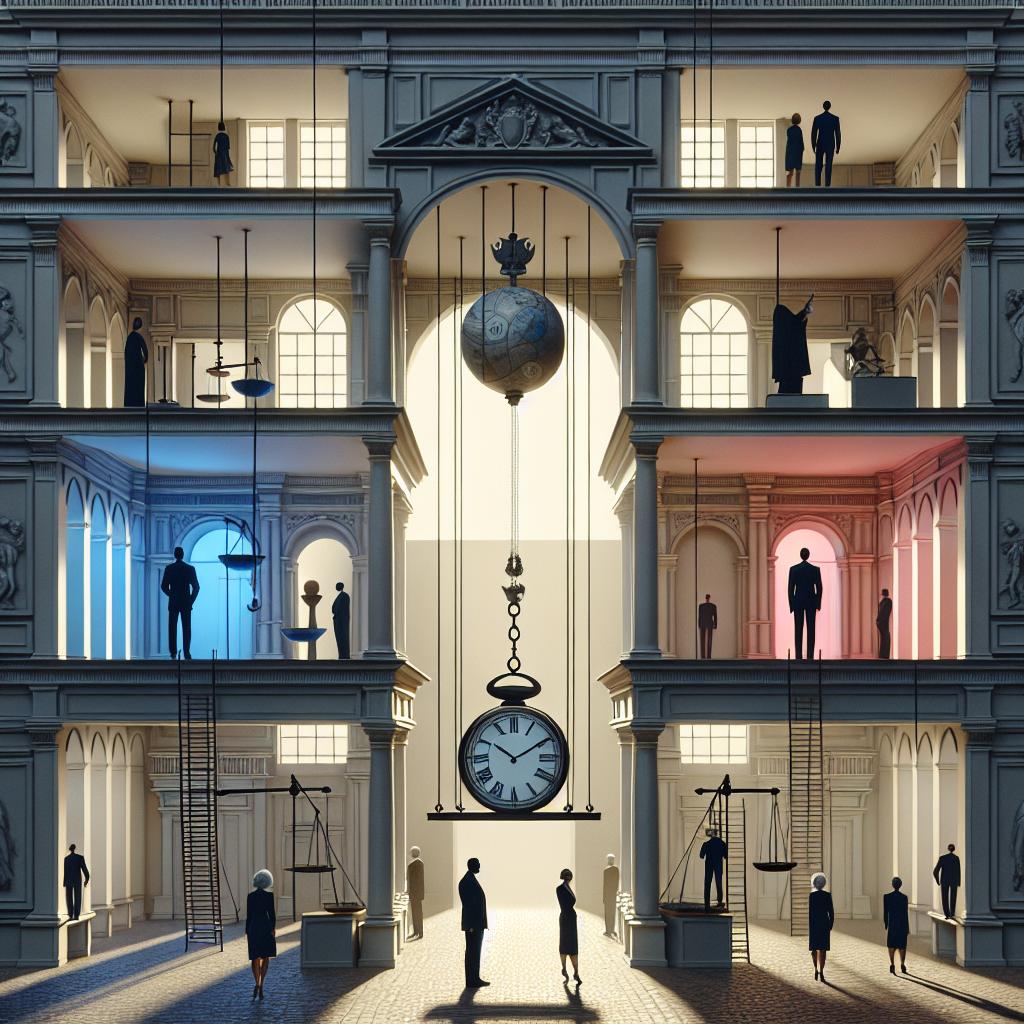

Le dictionnaire de l’Académie française définit l’adjectif « baroque », au sens péjoratif, comme ce qui « présente un aspect bizarre, étrange, inattendu ». Cette acception sert de point de départ pour décrire une scène politique française où les contours et les logiques semblent se contredire à chaque étape.

Un jeu de postures plutôt que de concessions

Les principaux acteurs engagés dans la recherche d’un compromis — notamment les macronistes et les socialistes — ont adopté des positions qui ont rendu la négociation difficilement opérante. Chacun a semblé exiger que le cadre du débat se limite au périmètre de son propre programme, une attitude qui s’oppose frontalement à la dynamique d’un vrai compromis.

Dans ce contexte, inviter l’autre « à la table » ne s’est pas transformé en volonté de construire ensemble une nouvelle solution. Métaphoriquement, tous ont proposé d’ouvrir la porte de leur maison, sans toutefois accepter de démolir les murs pour bâtir une demeure commune. La conséquence concrète a été un empilement de postures rigides plutôt qu’une progression vers des concessions réciproques.

Suspension versus retrait : la logique politique en miroir

Un exemple emblématique de ces contradictions tient à la position des socialistes sur la réforme des retraites. Le PS a évoqué une « suspension » de la réforme plutôt que son retrait pur et simple. Mais, dans le raisonnement exposé par les intéressés, cette suspension apparaissait comme un retrait conditionné à une victoire éventuelle de la gauche en 2027.

Ce cadrage pose deux problèmes. Le premier est conceptuel : maintenir le pays dans l’incertitude sur une question essentielle comme la date de départ à la retraite revient à faire reposer une décision majeure sur une hypothèse électorale. Le second est institutionnel : qui, dans l’intervalle, doit gérer l’application ou la non-application d’une réforme dont l’avenir resterait suspendu ?

Les interlocuteurs centristes et de droite, sollicités pour apporter leur concours à la mise en œuvre de mesures qui relèvent d’un programme de gauche, se trouvaient ainsi devant une contradiction stratégique. Le Parti socialiste, qui avait rapidement indiqué qu’il ne siégerait pas au gouvernement, ne proposait pas le relais exécutif nécessaire pour assurer la mise en œuvre concrète de ces mesures.

Le choc des contradictions et ses effets

La combinaison de demandes strictement programmatique et d’un refus d’assumer une responsabilité gouvernementale crée un « choc des contradictions ». D’un côté, des exigences de cohérence idéologique ; de l’autre, l’absence d’un porteur politique prêt à transformer des promesses en actes. Ce fossé affaiblit la possibilité d’une solution durable et transfère la tension sur l’opinion publique et les institutions.

La métaphore de Canossa, employée pour évoquer la volonté d’obtenir des concessions humiliantes de la part de l’adversaire, illustre bien l’atmosphère : chaque camp attend de l’autre qu’il se soumette, plutôt que de reconnaître la nécessité d’un compromis partagé. Le résultat est une dramaturgie politique qui masque, parfois, l’absence de réel projet commun.

Conséquences pratiques et questions non résolues

Sur le plan pratique, l’attitude consistant à « suspendre » une réforme pose des questions de gouvernance immédiates. Comment organiser la transition si la décision reste conditionnée à un résultat électoral futur ? Quelle crédibilité donne-t-on aux institutions lorsque des sujets structurants sont retenus en réserve en attendant une hypothèse politique ?

Par ailleurs, solliciter un gouvernement de centre ou de droite pour appliquer des mesures inspirées d’un programme de gauche soulève une interrogation sur la compatibilité entre responsabilité exécutive et fidélité programmatique. Sans garanties de participation gouvernementale de la part de la force qui porte le projet, la mise en œuvre devient problématique.

Vers quelle sortie de crise ?

Les éléments rassemblés montrent que la situation tient moins d’un blocage technique que d’un dilemme politique : faut-il privilégier la pureté programmatique ou accepter des compromis qui peuvent paraître inacceptables pour certains électorats ?

La réponse n’est pas fournie dans les positions actées jusqu’ici. Ce qui apparaît en revanche, et qui caractérise ce que l’on peut qualifier de « politique baroque », c’est la coexistence de logiques contradictoires, l’emploi de postures symboliques et l’absence d’un portage gouvernemental clair pour résoudre les sujets les plus sensibles.

Les débats se poursuivent dans cet espace où le bizarre et l’inattendu deviennent la norme. La trajectoire future dépendra de la capacité des protagonistes à renoncer à l’exclusivité de leur programme et à construire, conjointement, des solutions opérantes et assumées politiquement.