Contexte et objectifs de l’accord UE-Mercosur

La Commission européenne a présenté début septembre de nouvelles « mesures de sauvegarde » dans l’espoir de rallier la France à l’accord commercial controversé avec quatre pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay). Le traité UE‑Mercosur, conclu politiquement en décembre 2024, vise à libéraliser une part importante des échanges entre l’Union européenne et plusieurs pays d’Amérique latine, mais doit encore recevoir l’approbation des États membres avant d’entrer en vigueur.

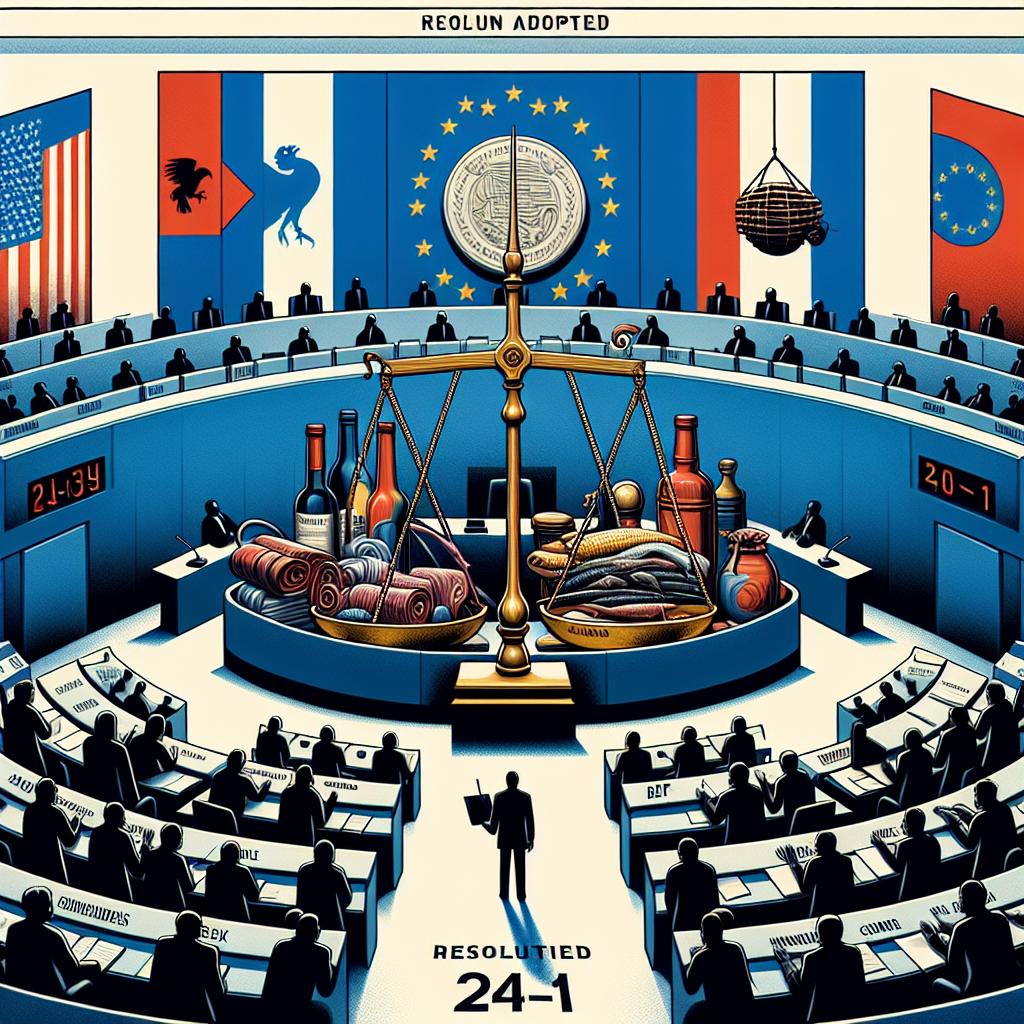

Dans son contenu économique, l’accord prévoit notamment d’augmenter les exportations européennes de voitures, de machines et de vins, tout en facilitant les importations de bœuf, de volaille, de sucre et de miel grâce à des droits de douane réduits. Ces échanges accrus suscitent des inquiétudes dans les filières agricoles européennes, qui craignent une concurrence « déloyale ».

Les demandes françaises et les clauses miroirs

Le 2 novembre, le ministre français chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a réaffirmé la pression de Paris. Selon lui, « Nous voulons que cette clause soit adoptée et reconnue par les pays du Mercosur avant toute signature de l’accord ». Il a souligné la nécessité d’obtenir un résultat rapide sur plusieurs points, parmi lesquels l’introduction d’une série de « clauses miroirs » pour que les mêmes normes soient appliquées aux produits européens et aux produits importés.

Le ministre a rappelé que la priorité du gouvernement reste la défense des agriculteurs face à la concurrence. Les clauses demandées par la France, formalisées dès janvier 2024, n’ont toutefois pas toutes été négociées au niveau européen, selon le texte initial.

Réactions de la société civile et position de Paris

Le 28 octobre, une lettre ouverte signée par 44 organisations de la société civile, inquiètes des propositions d’Emmanuel Macron, estimait que les ajustements de la Commission « allaient dans le bon sens » et appelait le chef de l’État à « clarifier » la position française sur l’accord. Les signataires ont aussi souligné que la clause de sauvegarde, « présente dans l’accord depuis 2019, ne saurait changer la donne ».

Paris demande par ailleurs que, dans la perspective d’une ratification, la France dispose d’un pouvoir effectif de blocage au sein des États membres critiques pour empêcher une signature qui ne répondrait pas à ses exigences.

Calendrier, instruments juridiques et divergences au sein de l’UE

Bruxelles considère possible d’obtenir l’aval des États membres avant la fin décembre. Pour faciliter cette issue, la Commission propose deux instruments juridiques parallèles : un accord commercial n’exigeant pas l’approbation de tous les parlements nationaux, et un accord « mixt e » relevant des compétences à la fois de l’UE et des États membres, qui nécessite l’aval national.

Concrètement, ces propositions visent à créer des solutions juridiques différentes en fonction des sujets traités, afin de contourner les blocages institutionnels et d’accélérer la mise en œuvre. La question d’un « dénouement avant fin décembre » a été posée alors que le calendrier pour parvenir à un accord final se rapproche.

Au Conseil européen du 23 octobre, le chancelier allemand Friedrich Merz a contribué à la confusion en indiquant que la signature de l’accord commercial pourrait être finalisée le 19 décembre. De son côté, le président du Conseil européen, António Costa, a tempéré ces déclarations en précisant qu’aucune date n’avait été arrêtée lors du sommet.

Plusieurs États membres — l’Autriche, l’Irlande, les Pays‑Bas et la Pologne — manifestent une opposition ferme à l’accord et continuent de faire entendre leurs réserves, en particulier sur les enjeux agricoles et environnementaux.

Enjeux et perspectives

Le débat porte au premier chef sur la protection des filières agricoles et sur le respect des normes sanitaires, sociales et environnementales. Les demandes françaises d’instruments de sauvegarde et de clauses miroirs veulent garantir que l’ouverture des marchés n’entraîne pas une dégradation des standards ou une mise en difficulté des producteurs européens.

La Commission européenne cherche à concilier l’objectif commercial d’ouverture et la nécessité politique d’obtenir l’adhésion d’États membres réticents. Le calendrier serré et les divergences entre capitales rendent toutefois incertaine la finalisation rapide d’un accord pleinement accepté par l’ensemble des parties prenantes.

Le dossier reste donc sous haute tension : d’un côté, la volonté de conclure un traité perçu comme stratégique pour les échanges et les exportations européennes ; de l’autre, la crainte des secteurs agricoles et les demandes de garanties juridiques et normatives portées par la France et plusieurs États membres.