La crainte d’une « crise de vocation » chez les maires paraît remise en question à la lecture des résultats d’une enquête commandée par l’Association des maires de France (AMF) et menée par Martial Foucault et Pierre‑Henri Bono, professeurs à Sciences Po.

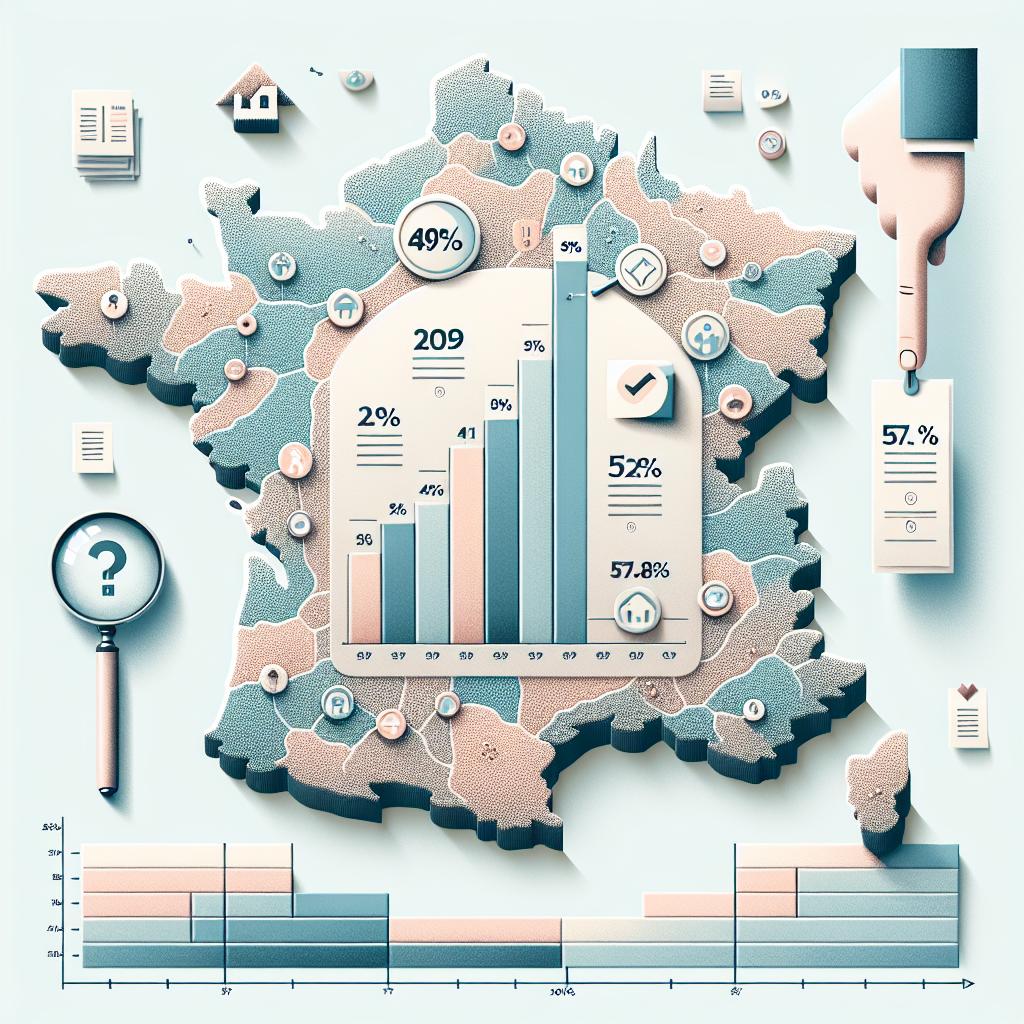

Les chiffres clés de l’enquête

Selon cette enquête, 57,8 % des maires interrogés déclarent vouloir se représenter lors des élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026. À la même période avant le scrutin précédent, en 2019, ils étaient 49 % à exprimer la même intention, rappelle le texte de présentation.

L’étude cible l’ensemble des communes de moins de 30 000 habitants, soit 99 % des communes françaises, et repose sur un envoi en octobre d’un questionnaire de 65 questions adressé à 33 345 maires. Parmi eux, 3 774 ont renvoyé une réponse complète, ce qui représente un taux de réponses complètes d’environ 11,3 %.

Méthodologie et limites

La méthodologie est détaillée par les auteurs : un questionnaire structuré et envoyé massivement aux maires, avec un large panel de questions. Les chiffres publiés concernent explicitement les communes de moins de 30 000 habitants, groupe qui représente la quasi‑totalité des collectivités territoriales en nombre.

Toutefois, le faible taux de réponses complètes — environ 11,3 % — appelle à la prudence. Un résultat élevé parmi les répondants n’équivaut pas nécessairement à la même proportion pour l’ensemble des maires. Le risque de biais de sélection existe : les élus les plus disponibles, motivés ou confiants dans leur réélection sont souvent plus enclins à répondre aux enquêtes.

Les auteurs ne sont pas cités ici pour d’autres détails méthodologiques (taux de réponse partielle, pondération éventuelle, répartition géographique et par taille de commune des répondants). Ces éléments seraient nécessaires pour mesurer précisément la représentativité des résultats au‑delà du périmètre annoncé.

Interprétations possibles et enjeux

À première vue, la hausse de 49 % à 57,8 % laisse penser que la « crise de vocation » n’est pas, pour l’instant, généralisée dans les communes de moins de 30 000 habitants. Ce constat peut indiquer une résilience du tissu des élus locaux ou une volonté renforcée de poursuivre l’action municipale à l’approche des élections de mars 2026.

Cependant, l’interprétation politique doit rester mesurée : l’augmentation touchant les seuls répondants pourrait refléter un effet de sélection. De plus, la question posée — vouloir se représenter — ne mesure pas l’intensité de la volonté ni les conditions de candidature, comme la disponibilité, les pressions personnelles, les contraintes financières ou la capacité à trouver une liste complète.

Le contexte de publication, à l’approche du congrès de l’AMF mentionné dans le texte, rend ces chiffres opportuns pour alimenter les débats entre élus. Ils fournissent une photographie partielle, utile pour aborder l’organisation des campagnes municipales, la préparation des conseils municipaux et la formation des listes dans les petites communes.

En synthèse, l’enquête met en lumière une tendance favorable à la réélection parmi les répondants, mais ses limites méthodologiques imposent de la prudence avant de conclure à l’absence d’une crise plus large des vocations. D’autres données, notamment sur les répondants non complets, la pondération et la comparaison par tailles de communes et régions, seraient nécessaires pour confirmer une évolution générale.