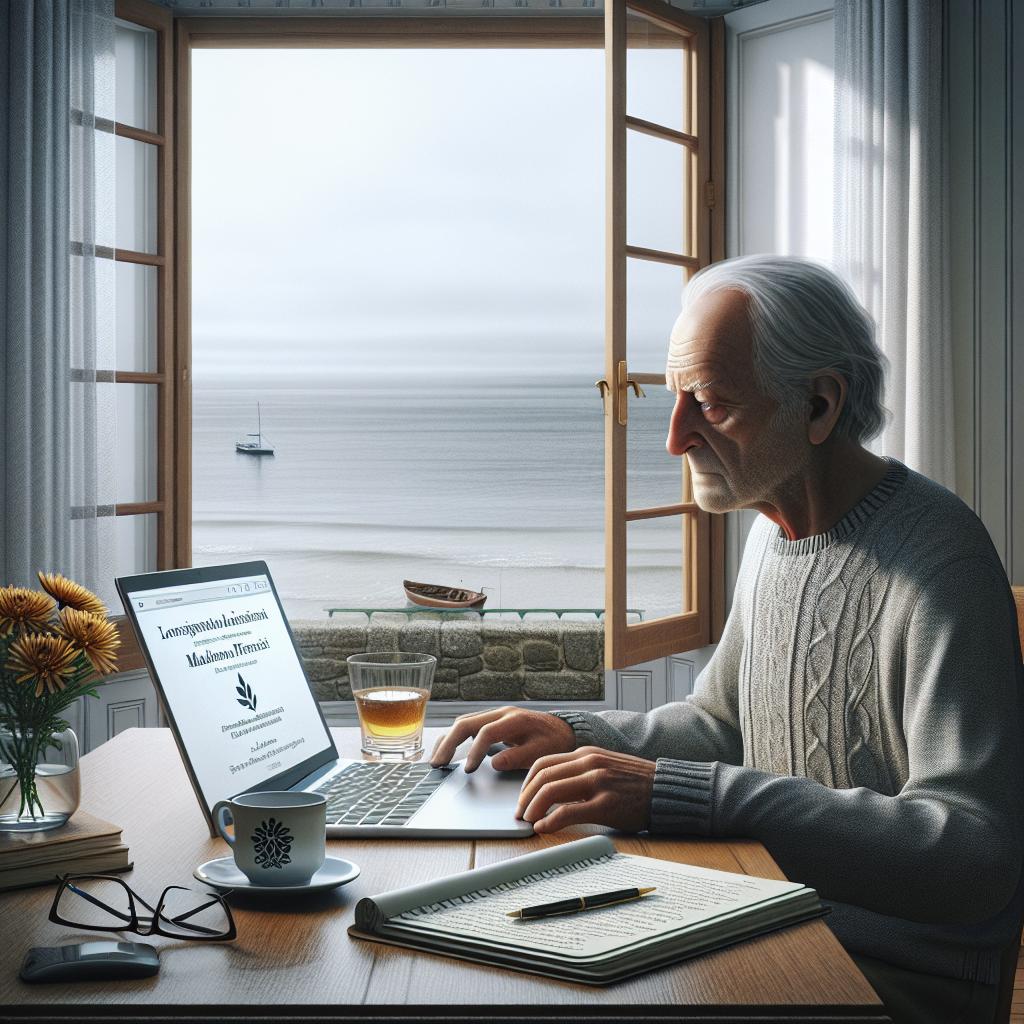

Le 12 juin 2025, en vacances en Bretagne, Jean Forest s’assoit devant son ordinateur pour prendre des nouvelles de sa fille. Retraité de la police, il hésite à la téléphoner : il sait qu’elle est très prise par son travail depuis plusieurs semaines et ne veut pas la déranger.

Docteure en littérature et âgée de 51 ans, Marjolaine Forest devait organiser une journée d’étude consacrée à la période romantique. Ses parents souhaitent simplement savoir si le colloque s’est bien déroulé et quels sont ses nouveaux projets professionnels.

La découverte sur le site de l’ENS de Lyon

Pour se tenir informé, Jean consulte le site internet de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon. Lorsqu’il tape le nom de sa fille dans la barre de recherche, un intitulé attire immédiatement son regard : « In memoriam ». À l’écran, un texte, accompagné d’un chrysanthème, résume le parcours de Marjolaine Forest.

La courte notice précise son lien avec l’université Lyon-II et son association au laboratoire de recherche de l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités (Ihrim). Confronté à cette nécrologie, Jean ressent d’abord une sidération profonde, puis la certitude, glaçante, que le site annonce la mort de sa fille.

Réactions familiales et circonstances immédiates

Les parents, inquiets et bouleversés, ne se jettent pas immédiatement sur le téléphone. Ils savent que Marjolaine vit seule et que sa santé est fragile : ces éléments sont évoqués par la famille. Refusant les conjectures, ils observent un mélange de sidération et de prudence face à l’information trouvée en ligne.

Le récit de Jean illustre la manière dont une découverte numérique, brève et formelle, peut produire un choc aussi vif que la réception d’une mauvaise nouvelle par d’autres voies. La mention « In memoriam », l’icône florale et le résumé institutionnel suffisent, en l’absence d’autres précisions publiques, à provoquer une rupture dans le quotidien familial.

Le profil académique tel que présenté

La notice relie Marjolaine Forest à l’université Lyon-II et au Ihrim, laboratoire consacré à l’histoire des représentations et des idées dans les modernités. Cette indication situe son activité dans le champ de la recherche en littérature et en histoire des idées. L’article consulté par le père se contente d’un bref état des lieux de son parcours universitaire, sans détailler de publications, de responsabilités administratives ou les circonstances de son décès.

Compte tenu de l’économie du texte publié en ligne, plusieurs informations restent absentes du résumé consulté par la famille. Le format « In memoriam » vise souvent à rappeler un itinéraire professionnel et humain, mais il ne remplace pas des communiqués plus détaillés ni les confirmations officielles qui peuvent être diffusées ultérieurement par l’institution ou la famille.

Devant l’absence d’éléments complémentaires, la famille privilégie la vérification et la discrétion. Les autorités universitaires ou les proches pourront, le cas échéant, apporter des précisions publiques sur les circonstances et l’organisation d’éventuelles obsèques.

Un choc rendu public par le numérique

Cette histoire illustre la rapidité avec laquelle une information sensible peut se propager et frapper les proches par le biais d’un site institutionnel. Elle renvoie aussi aux questions de communication en période de deuil : la brièveté des notices nécrologiques contraste souvent avec la nécessité d’explications et de gestes concrets pour la famille et les collègues.

Sans éléments supplémentaires publiés ou confirmés, le récit, tel que rapporté par le père, reste centré sur la découverte du 12 juin 2025 et sur l’impact immédiat de l’annonce. Il témoigne enfin de la vulnérabilité des proches confrontés, parfois via un simple écran, à des informations qui bouleversent leur vie.