Dans un monde qui se numérise à grande vitesse, réapprendre à se mouvoir et à partager l’expérience corporelle apparaît comme un défi éducatif et social majeur du XXIe siècle. En France, une part importante de la jeunesse montre des signes accrus de sédentarité et de fragilité psychique, ce qui oblige à réinterroger la place du corps dans la vie quotidienne, à l’école comme dans la société.

Un constat nuancé : pas seulement la faute du numérique

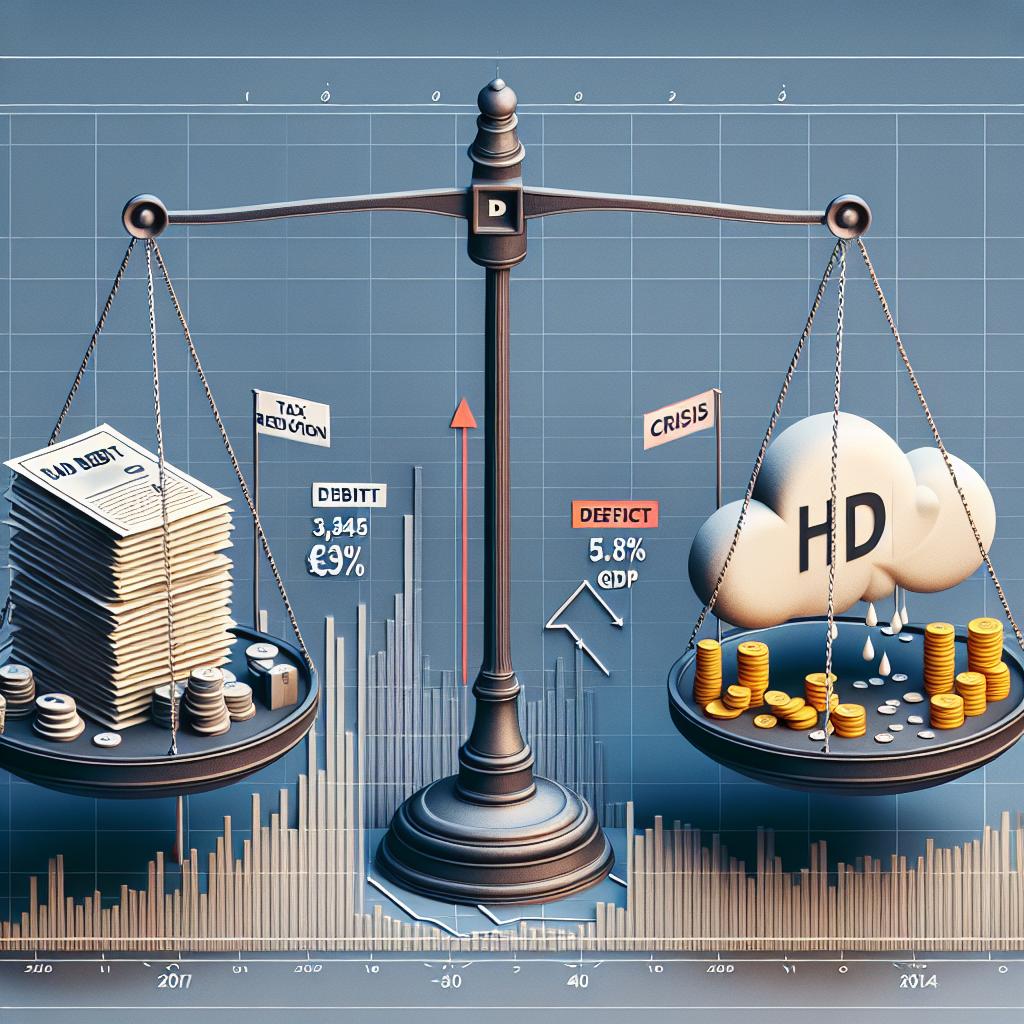

La dégradation du rapport au corps n’est pas l’effet d’une cause unique. Le numérique joue un rôle visible, mais il n’est ni le seul responsable ni la cause mécanique du phénomène. Il faut l’analyser dans un contexte plus large : une organisation sociale marquée par l’accélération du temps, des contraintes professionnelles croissantes et des inégalités qui réduisent les possibilités de découverte physique.

La responsabilité des familles reste importante, mais elle est souvent limitée par des facteurs externes. Les rythmes de travail, le manque d’emplois du temps compatibles et l’éparpillement des ressources locales entravent l’action parentale. Comme le précise le texte initial, « nul parent ne devrait être isolé face à la nécessité de ‘faire bouger’ ses enfants », formulation qui souligne l’idée d’un effort collectif plutôt que d’une injonction individuelle.

Penser l’accompagnement structurel

Encourager la mobilité, l’activité physique et le collectif demande des réponses qui dépassent la sphère privée. Le constat appelle un accompagnement structuré, adapté à chaque territoire. Il s’agit de concevoir des politiques locales et des dispositifs qui facilitent l’accès aux pratiques sportives pour tous, sans se limiter à la seule offre compétitive traditionnelle.

Cette approche implique de tenir compte des contraintes réelles des familles. Des horaires adaptés, des offres proches des lieux de vie et une meilleure coordination entre établissements scolaires, associations et équipements municipaux facilitent la pratique régulière. L’objectif n’est pas de transformer chaque activité en performance, mais de rendre le mouvement accessible et désiré.

Le sport réinventé : du loisir au lien social

Le rapport des jeunes au sport évolue. De nouveaux modèles se détachent des schémas classiques axés sur la compétition. On observe une pluralité d’approches : cycles de séances parents‑enfants, combinaisons d’activités différentes, et horaires plus souples qui répondent aux rythmes contemporains.

Dans ce cadre, le sport devient un vecteur d’épanouissement global et de citoyenneté. Il contribue à l’apprentissage du collectif, au partage intergénérationnel et à la construction d’un sentiment de sécurité affective propice à l’apprentissage. Faciliter l’organisation familiale et amicale autour d’activités physiques permet de renforcer ces effets positifs.

Penser l’accès aux activités à partir des besoins des familles et des jeunes conduit à privilégier l’accueil, la diversité des pratiques et la modularité des offres. L’idée est d’accompagner et de soutenir tous ceux qui souhaitent s’orienter vers le sport, sans hiérarchie automatique entre loisir et compétition.

La mise en place de dispositifs parents‑enfants à toutes les étapes de l’enfance et de l’adolescence est, selon le texte d’origine, une piste centrale. Ces activités ne visent ni la performance ni la compétition, mais le plaisir et la découverte partagée.

Bénéfices du mouvement et diversité des parentalités

Accompagner toutes les parentalités dans le mouvement, c’est reconnaître la pluralité des configurations familiales : couples, familles monoparentales, familles recomposées, familles élargies ou proches aidants. L’offre doit être pensée pour s’adapter à ces réalités et non l’inverse.

Les bénéfices du mouvement dépassent la seule santé physique. Ils touchent à la socialisation, à la gestion du stress, à la confiance en soi et à la construction des liens familiaux. Favoriser des pratiques non compétitives peut aussi ouvrir des portes à des publics éloignés du sport organisé.

En somme, réintégrer le corps dans la vie quotidienne demande une coopération entre acteurs éducatifs, collectivités locales, associations et familles. L’ambition évoquée dans le document initial est claire : il faut faciliter l’accès à des pratiques variées, inclusives et adaptées aux contraintes contemporaines pour que le mouvement redevienne une expérience partagée et formative.