Emmanuel Macron prépare progressivement l’opinion à la possibilité d’un affrontement armé, en combinant annonces concrètes et discours qui insistent sur la nécessité d’une préparation collective. Depuis plusieurs mois, le chef de l’État insiste sur la gravité des tensions internationales et sur l’impératif de renforcer la résilience nationale face à des menaces extérieures.

Une mise en garde répétée et des mesures pratiques

En mars déjà, dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron avertissait que « la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens ». Cette formulation, répétée par différentes prises de parole, sert de toile de fond aux derniers choix politiques du gouvernement.

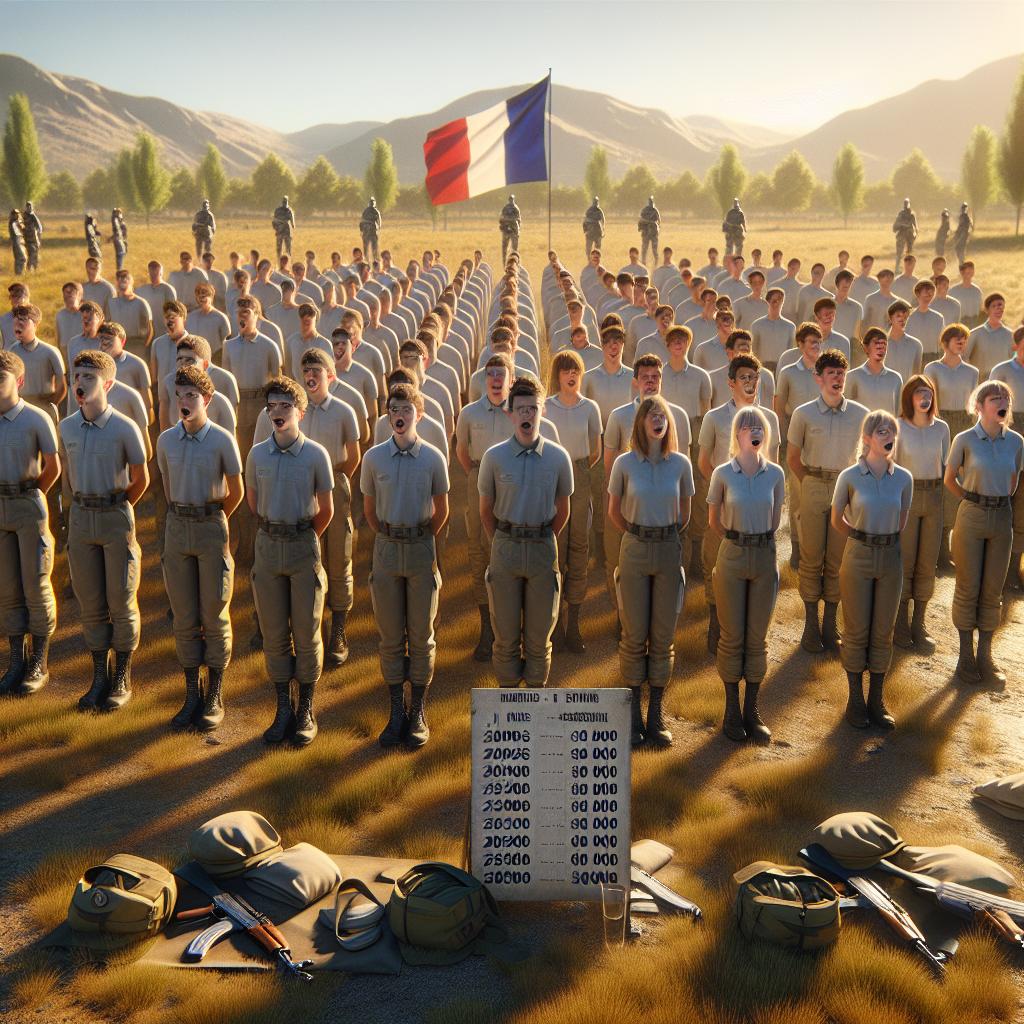

Jeudi 27 novembre, depuis Varces (Isère), le président a annoncé l’instauration d’un service national volontaire de dix mois, « purement militaire », qui doit débuter dès l’été 2026. Il a accompagné cette annonce d’un appel au calme et à la préparation : « Notre nation n’a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l’impréparation, ni à la division. »

Le président a ajouté : « La peur, au demeurant, n’évite jamais le danger. La seule façon de l’éviter, c’est de s’y préparer. » Ces phrases résument la logique de son discours : transformer l’alerte stratégique en une démarche pédagogique destinée à prévenir l’impréparation collective.

Le chef d’état‑major et la phrase qui a enflammé le débat

Les propos du chef d’état‑major des armées, Fabien Mandon, ont nourri la controverse. Le 18 novembre, il a estimé qu’il fallait pour la France « accepter de perdre ses enfants », une formule choc qui a déclenché de vives réactions politiques et médiatiques.

Derrière cette expression volontairement brutale, le général cherchait à poser un constat : la défense d’une nation peut impliquer des choix douloureux et une mobilisation de l’ensemble de la société, y compris au niveau familial. Il a précisé que la bataille moderne se mène aussi « sur le terrain de l’opinion, de la cohésion nationale et des ‘discussions familiales’ ». « Il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes. C’est quelque chose qui était complètement sorti de nos discussions familiales », a‑t‑il déclaré, appelant à « faire la démonstration » de la détermination de la France à se défendre.

Pédagogie, cohésion et tensions politiques

La juxtaposition des messages — d’un président insistant sur la préparation et d’un chef militaire évoquant la nécessité d’accepter des sacrifices — interroge sur la manière dont les autorités entendent préparer la société française à un contexte international potentiellement plus violent. L’annonce du service national volontaire s’inscrit dans une logique de renforcement des capacités et de diffusion d’une culture civique et militaire.

Sur le plan politique, cette stratégie vise à dépasser la seule communication sécuritaire. Elle sollicite la cohésion nationale en appelant à des efforts partagés. Mais elle comporte aussi le risque d’alimenter des débats émotionnels : la formule sur « perdre ses enfants » a été perçue par certains comme une normalisation du sacrifice humain, tandis que d’autres y voient un rappel lucide des enjeux de défense.

Les autorités semblent adopter une double posture : d’un côté, normaliser la préparation pour mieux prévenir la panique; de l’autre, mettre en garde sur l’inévitable dimension tragique d’un conflit. Le choix des mots et le calendrier des annonces montrent une volonté d’ancrer ces thèmes dans le débat public avant que des crises éventuelles ne les imposent brutalement.

Ce que disent les mots et ce qu’ils appellent

Les expressions utilisées — menace « existentielle », droit « ni à la peur ni à la panique », acceptation du risque — ont pour effet de recadrer le champ politique vers une réflexion sur la durée et la capacité de résilience. Elles appellent, implicitement, des décisions institutionnelles et budgétaires qui ne sont pas détaillées dans les propos cités ici, mais qui sont au centre des discussions sur la défense et la sécurité nationale.

Reste que la traduction de ces discours en mesures concrètes et acceptables collectivement dépendra de la capacité des responsables à expliquer les objectifs, les modalités et les limites de la mobilisation proposée. Le débat public engagé par ces interventions met en lumière un équilibre délicat entre pédagogie, exigence de préparation et sensibilité démocratique face à la question du coût humain.

En l’état, les déclarations rapportées posent la tonalité d’un quinquennat confronté à des enjeux de sécurité durable, sans pour autant livrer l’intégralité des scénarios ou des détails opérationnels derrière ces choix rhétoriques.