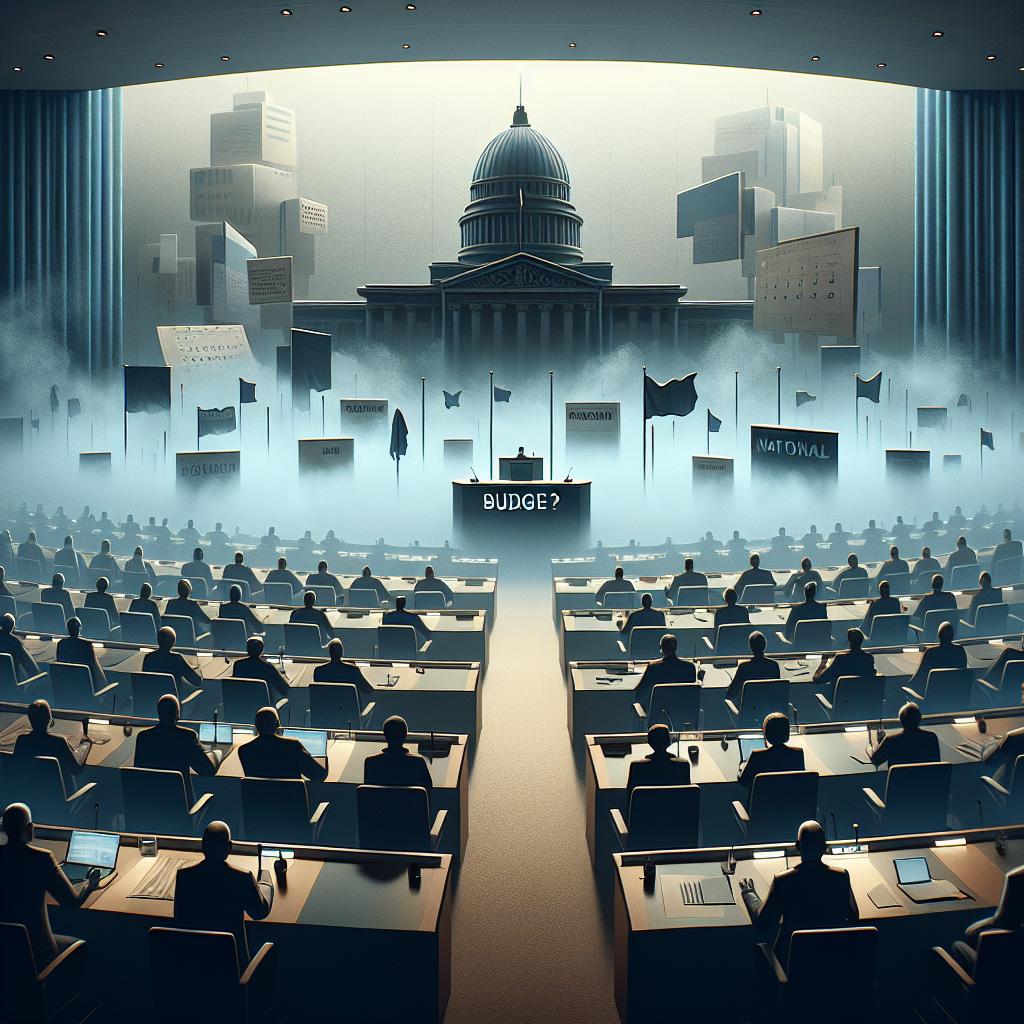

Jeudi 30 octobre au matin, lors de la niche parlementaire du groupe Rassemblement national (RN), l’Assemblée nationale a adopté, pour la première fois et à une voix près, une résolution portée par l’extrême droite visant à « dénoncer » l’accord franco-algérien de 1968. Le résultat a surpris et provoqué une vive réaction sur les bancs de la gauche.

Un vote inédit, une majorité fragile

Le texte, présenté lors de la journée réservée au RN, a donc été approuvé par l’Assemblée malgré l’absence, pour certains, d’une opposition rassemblée. Selon les chiffres communiqués, sur les 85 députés du groupe Ensemble pour la République (EPR) qui pouvaient prendre part au vote, seulement 33 étaient présents et 30 ont voté contre.

Cette configuration a permis à la résolution du RN de passer d’un cheveu. L’expression « pour la première fois » employée dans les rapports parlementaires souligne le caractère symbolique de l’adoption d’un texte émanant du groupe d’extrême droite au Palais-Bourbon.

Absence remarquée de la direction d’EPR

Parmi les absents, la figure la plus remarquée fut Gabriel Attal, président du groupe EPR et ancien Premier ministre. Au moment du vote, il se trouvait en route vers l’Assemblée après une intervention au forum international consacré à la transformation durable du tourisme, organisé à Paris, où il avait été invité à prendre la parole pendant une vingtaine de minutes.

L’entourage de Gabriel Attal a expliqué que cette prise de parole était « prévue de longue date », formule citée par des proches pour justifier son indisponibilité au moment du scrutin. Ces éléments ont été avancés alors que l’annonce du vote effectué par le RN est apparue comme une surprise pour certains membres d’EPR.

Responsabilités et réactions au sein de la majorité

La majorité macroniste a retenu la leçon de ce scrutin. Des responsables du groupe ont pointé la responsabilité des bancs de droite, notamment des Républicains et d’Horizons, dans le basculement. Ces formations ont en effet participé au soutien du texte du RN, contribuant à la dynamique qui a permis l’adoption.

Pour les députés Renaissance, l’échec tient aussi à un manque de coordination : ils affirment qu’une cinquantaine de leurs parlementaires auraient dû être mobilisés pour contrer la résolution. Faute d’une présence suffisante — « une vingtaine d’entre eux a déserté les bancs », selon les descriptions internes — la résistance prévue n’a pas été assurée.

Clivages et conséquences politiques

La gauche, « atterrée » par le résultat, a dénoncé le faible niveau de mobilisation de la majorité présidentielle au moment du vote. L’image de bancs clairsemés du camp macroniste a été utilisée pour souligner une déconvenue politique et une fragilité organisationnelle au sein de la majorité.

Ce scrutin met en lumière la fragilité d’une majorité qui, même disposant de la plupart des responsabilités gouvernementales, peut se trouver démunie face à une opposition tactiquement organisée. Le passage d’une résolution symbolique du RN révèle aussi la capacité du groupe à exploiter les absences et divisions adverses lors de journées parlementaires ciblées.

Sans préjuger des suites, ce vote suscite un questionnement sur les pratiques de coordination des groupes parlementaires et sur la manière dont les journées de niche peuvent être instrumentalisées à des fins politiques. Les commentaires des différents camps insistent sur la responsabilité collective des formations de droite et du groupe majoritaire pour éviter que de tels incidents se reproduisent.

Sur le plan institutionnel, l’adoption de la résolution ne modifie pas automatiquement les accords bilatéraux ou leur portée juridique. Elle a, en revanche, un poids symbolique et politique, provoquant réactions et analyses au sein des partis et dans l’opinion publique.

Les tensions révélées par ce scrutin seront sans doute discutées lors des prochains rendez‑vous parlementaires. Les partis concernés devront clarifier leur stratégie de présence et de vote si elles souhaitent éviter de nouvelles déconvenues lors de niches parlementaires ciblées.