Avant même la fin de l’été, le projet politique porté par François Bayrou a connu un sérieux coup d’arrêt. Confronté à l’impossibilité d’amadouer les socialistes et à la menace d’une censure à l’issue de l’épreuve budgétaire, le président du MoDem a choisi de solliciter un vote de confiance lundi 8 septembre — un pari destiné, selon ses proches, à convoquer la nation sur la gravité de la situation plutôt que de subir la décision de ses opposants.

Une mise en scène politique aux conséquences risquées

La demande de vote de confiance a été interprétée par de nombreux observateurs comme un coup de poker. En le prononçant publiquement, François Bayrou a pris le risque de cristalliser les tensions internes et d’exposer sa capacité d’arbitrage. L’initiative visait à marquer les esprits et à contraindre les partenaires à se positionner, mais elle a aussi alimenté les critiques sur sa volonté de tout contrôler.

Plusieurs voix au sein du bloc central ont exprimé leur exaspération, évoquant un « péché d’orgueil ». La critique met en avant un hiatus entre l’ambition personnelle du Premier ministre et la réalité politique : avec une popularité évaluée à 19 %, la marge de manœuvre apparaît réduite et la tentation de tout diriger est perçue comme dangereuse.

Un projet de rassemblement blessé mais persistant

Le dessein de François Bayrou n’est pas nouveau. Depuis la candidature avortée de Jacques Delors à l’élection présidentielle de 1995, le président du MoDem poursuit l’objectif de bâtir un espace central large, capable de rapprocher la droite libérale, le centre et la gauche réformiste tout en préservant leurs identités respectives. Cette ambition de long terme explique en partie sa tolérance au risque stratégique.

Pour autant, la mise en œuvre de ce projet se heurte aux réalités du moment. Les divisions internes, les exigences des partenaires et la nécessité de compromis rendent le chemin périlleux. Les tensions récentes montrent combien l’équilibre du centre dépend d’un fragile partage du leadership et d’une capacité à négocier sans imposer.

Les reproches socialistes et l’esquisse d’une ouverture

Dans les rangs socialistes, des reproches concrets ont émergé ces dernières semaines. On a notamment pointé qu’aucun appel n’avait été passé, durant l’été, à Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, ni à Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Ce silence a été perçu comme un manque de souci du dialogue national, au moment même où la coalition centrale aurait eu besoin d’un minimum de coordination.

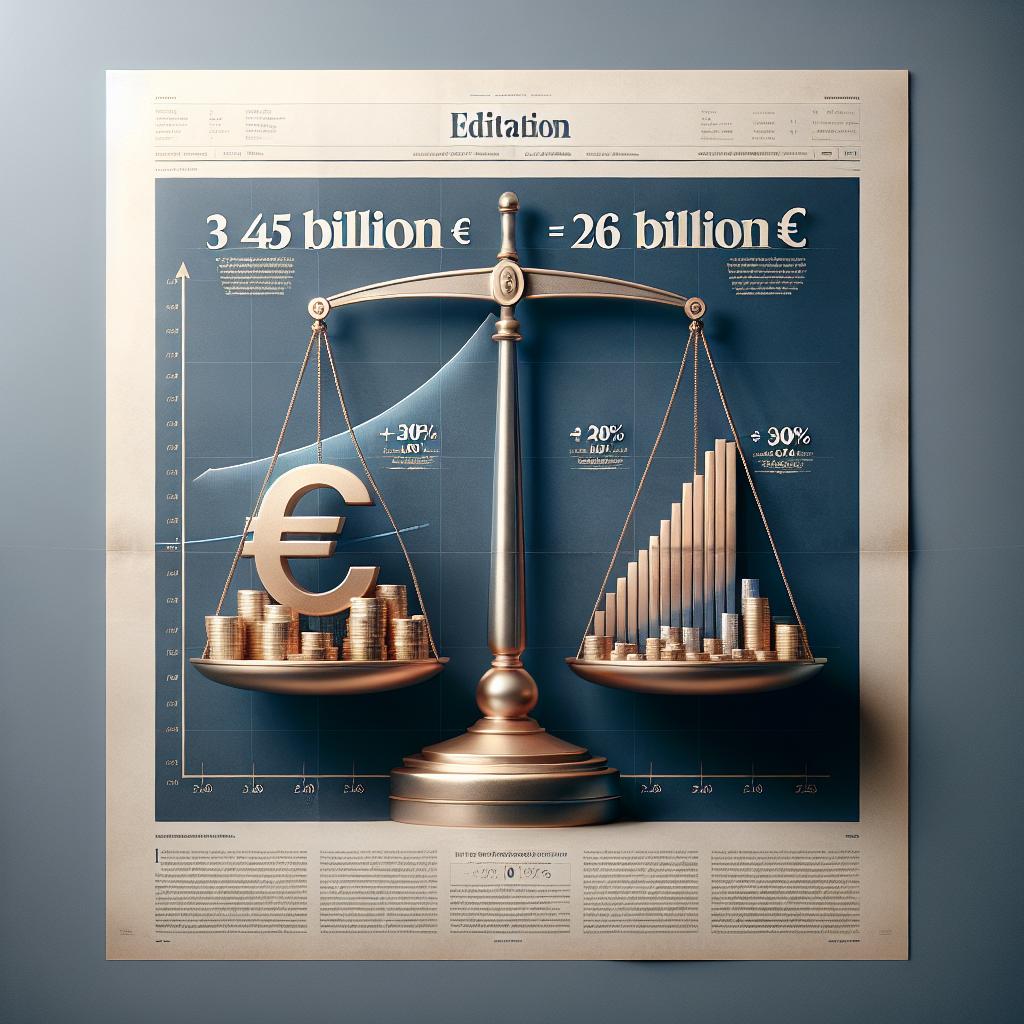

Cependant une tentative d’ouverture a bel et bien été tentée, selon les mêmes sources, à travers le conclave consacré aux retraites. Le sort de ce dossier, précisent les éléments disponibles, a été scellé le 27 juin par le raidissement du Medef, événement qui a limité la marge de manœuvre de la discussion et compliqué les efforts de conciliation.

Ces faits dressent le portrait d’un exécutif pris entre aspiration à l’ambition programmatique et contraintes politiques immédiates. La combinaison d’une popularité faible et d’une opposition mobilisée rend toute manœuvre délicate.

Sans présumer de l’issue de la séquence institutionnelle engagée, la situation illustre la fragilité d’un projet centriste porté par une personnalité. La façon dont François Bayrou et ses alliés géreront la phase de post‑vote, les négociations parlementaires et la relation avec la gauche réformiste déterminera la capacité du centre à se recomposer ou à se fracturer davantage.

Restent en filigrane plusieurs questions auxquelles la classe politique devra répondre : l’art du compromis suffira‑t‑il à apaiser les critiques internes ? Le centre pourra‑t‑il maintenir une identité cohérente tout en cédant sur des éléments structurants ? Pour l’heure, la manœuvre du 8 septembre constitue une étape marquante d’un feuilleton politique dont la suite dépendra autant des équilibres parlementaires que des choix stratégiques du MoDem et de ses partenaires.