Adoption serrée d’une réforme au cœur d’un budget incertain

Le nouvel « impôt sur la fortune improductive » a été approuvé le 31 octobre en première lecture à l’Assemblée nationale par une majorité étroite : 163 députés l’ont voté contre 150.

Inscrite dans un projet de loi de finances encore incertain, cette réforme n’en constitue qu’une étape de plus dans une histoire fiscale française marquée par des allers-retours et des controverses sur la taxation du capital.

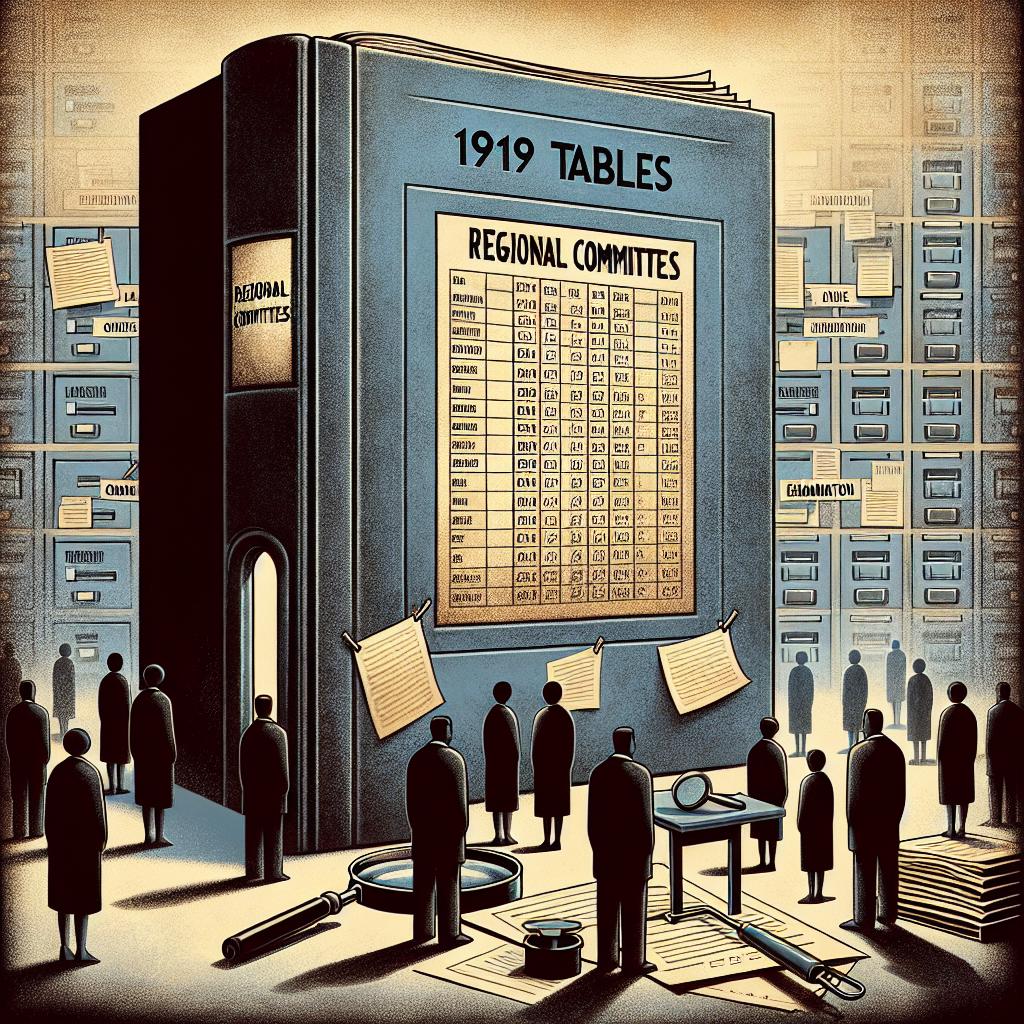

Une tentative avortée en 1914

L’idée d’un prélèvement sur le capital remonte au début du XXe siècle. En 1914, Joseph Caillaux, alors ministre des Finances et promoteur de l’impôt sur le revenu, préparait une mesure destinée à compléter ce dispositif par une taxe sur le capital.

Le projet fut brutalement interrompu par un fait divers politique : Henriette Caillaux, l’épouse du ministre, tua le directeur du Figaro, Gaston Calmette, qui s’apprêtait à publier une correspondance intime. La situation entraîna la démission de Joseph Caillaux et l’abandon du projet fiscal.

De l’impôt de solidarité nationale à l’impôt sur les grandes fortunes

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, fut instauré un impôt exceptionnel, baptisé impôt de solidarité nationale, assis à la fois sur le capital et sur l’enrichissement. Cette mesure ne préfigura toutefois pas de façon immédiate un impôt permanent sur le patrimoine.

Il fallut attendre 1972 pour que la question réapparaisse dans le débat public, lorsque l’impôt sur le patrimoine figurait parmi les propositions du programme commun de la gauche. Le texte fut finalement voté en 1981, marqué par la volonté du nouveau pouvoir de lutter contre ce qu’il qualifiait d’injustice fiscale et d’inégalités de patrimoine.

À l’Assemblée nationale, le socialiste André Laignel défendit la mesure en termes tranchés : « C’est l’affirmation de la volonté de mettre fin aux privilèges de l’ancienne classe dirigeante », dénonçant « les privilèges jusqu’alors préservés des grands bourgeois ».

Le débat portait aussi sur le vocabulaire et l’assiette du prélèvement : fallait-il taxer le « capital », le « patrimoine » ? Le terme « fortune » s’imposa, avec un superlatif qui fit sens politique : la contribution fut nommée « impôt sur les grandes fortunes ». À l’époque, la « grande fortune » était définie à partir de 3 millions de francs, seuil équivalant selon les estimations à un pouvoir d’achat voisin de 1,3 million d’euros en 2025.

Malgré l’opposition de la droite, la réforme de 1981 fut adoptée. La majorité présidentielle de l’époque détenait alors 333 sièges sur 491, ce qui facilita le passage du texte. Le déroulement des débats et la manière dont le gouvernement conduisit l’adoption de la mesure ont été rapportés avec une pointe d’ironie par certains observateurs : Alain Tcheckay notait dans la revue Pouvoirs (novembre 1982) qu’avant la séance « le ministre du budget annonça aux députés socialistes, avec sa simplicité coutumière, que le texte était parfait [et] n’était pas amendable ».

Un long cycle de débats

L’histoire de l’impôt sur la fortune illustre les tensions persistantes entre objectifs redistributifs et contraintes politiques. Chaque tentative de taxer le patrimoine a rencontré des obstacles spécifiques : faits divers politiques, périodes d’urgence économique, majorités parlementaires changeantes.

La récente adoption en première lecture s’inscrit dans cette trajectoire. Son efficacité, sa portée et son avenir resteront conditionnés aux arbitrages budgétaires et aux choix politiques à venir, comme l’a souligné dès l’ouverture du débat le contexte général du projet de loi de finances.

(Article fondé exclusivement sur les éléments fournis dans le texte d’origine. Aucune information supplémentaire n’a été ajoutée.)