En juin 2024, Emmanuel Macron a dissous l’Assemblée nationale en appelant les citoyens à « clarifier » la situation politique du pays. Le scrutin qui a suivi n’a pas produit l’effet recherché : la nouvelle Assemblée est apparue encore plus fragmentée que la précédente.

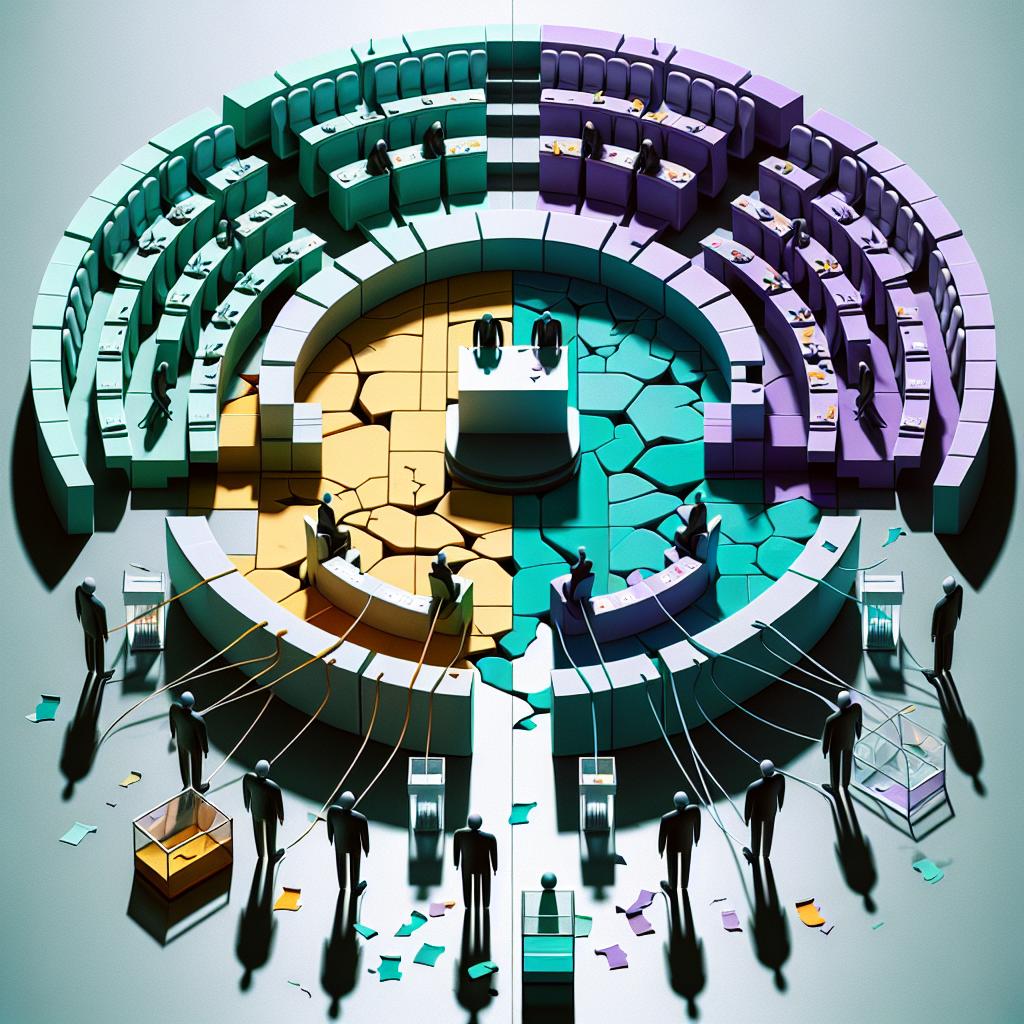

Un paysage politique profondément divisé

Depuis cette dissolution, le Parlement est structuré autour d’au moins trois forces politiques distinctes — la gauche, le centre et la droite, avec la présence notable de l’extrême droite —, et aucune d’elles ne dispose d’une majorité. Ces blocs refusent, pour l’instant, de coopérer entre eux, rendant la formation d’une majorité stable très difficile.

Plusieurs responsables politiques et commentateurs estiment que, si le gouvernement Bayrou tombe le 8 septembre, il faudra dissoudre de nouveau l’Assemblée pour obtenir la clarification promise. Cette hypothèse est largement discutée dans l’espace public, mais elle soulève une question centrale : un nouveau scrutin peut‑il réellement produire une majorité claire dans le contexte actuel ?

Pourquoi les citoyens ne peuvent pas « clarifier » collectivement

La réponse courte est non, si l’on entend par là que les citoyens, par eux‑mêmes, puissent définir une stratégie collective pour aboutir à une majorité solide. Dans une élection, les électeurs votent individuellement. Ils peuvent choisir un parti ou une liste, mais ils ne se concertent pas pour coordonner un choix collectif qui produirait automatiquement une majorité.

Il existe, toutefois, des dispositifs électoraux qui visent à contraindre le résultat pour favoriser la gouvernabilité. L’élection présidentielle illustre ce principe : un seul poste est à pourvoir et le second tour limite le choix à deux candidats, assurant au vainqueur une majorité absolue des suffrages exprimés. De même, un référendum impose un choix binaire, ce qui permet d’obtenir une réponse majoritaire sur une mesure précise.

On peut aussi accorder une « prime majoritaire » à la liste arrivée en tête, comme c’est le cas pour les élections municipales et régionales en France. Cette mécanique vise à donner les moyens de gouverner à la formation en tête, même si elle n’a pas recueilli la majorité absolue des voix.

Limites du mode de scrutin et fragmentation durable

En revanche, avec le mode de scrutin législatif actuellement en vigueur et dans un paysage politique fragmenté, il est peu probable qu’un scrutin législatif seul crée une majorité nette. Lorsqu’il existe deux grandes forces politiques, une campagne peut conduire à une bascule majoritaire. Mais quand plusieurs blocs se partagent l’électorat, un basculement général devient improbable.

Des expériences étrangères confirment ce raisonnement. En Espagne, en Grèce, en Italie ou en Bulgarie, des élections répétées ont souvent été nécessaires quand il était impossible de former un gouvernement. Ces scrutins n’ont généralement pas entraîné de clarification radicale : au mieux, ils ont incité les partis à adopter des positions plus conciliantes pour faciliter les négociations.

Le rôle des assemblées et des négociations

Si l’on veut véritablement « clarifier » la situation politique, la responsabilité incombe davantage aux responsables politiques et aux parlementaires qu’à l’électorat pris collectivement. Les membres d’une Assemblée ou les dirigeants de partis disposent d’instruments de négociation qui permettent de conclure des compromis et de construire des majorités de coalition.

En l’absence d’un tel compromis, multiplier les élections législatives risque surtout d’entretenir l’instabilité. Les urnes peuvent envoyer des signaux, mais elles ne remplacent pas le travail de négociation nécessaire pour transformer ces signaux en une majorité parlementaire durable.

Au final, la dissolution peut rester un outil constitutionnel pour trancher une impasse politique. Mais, dans le contexte actuel décrit ici, rien ne garantit qu’un nouveau passage aux urnes produira la clarification souhaitée. Le plus probable est qu’il contraigne les partis à négocier davantage, plutôt qu’à produire automatiquement une majorité incontestable.