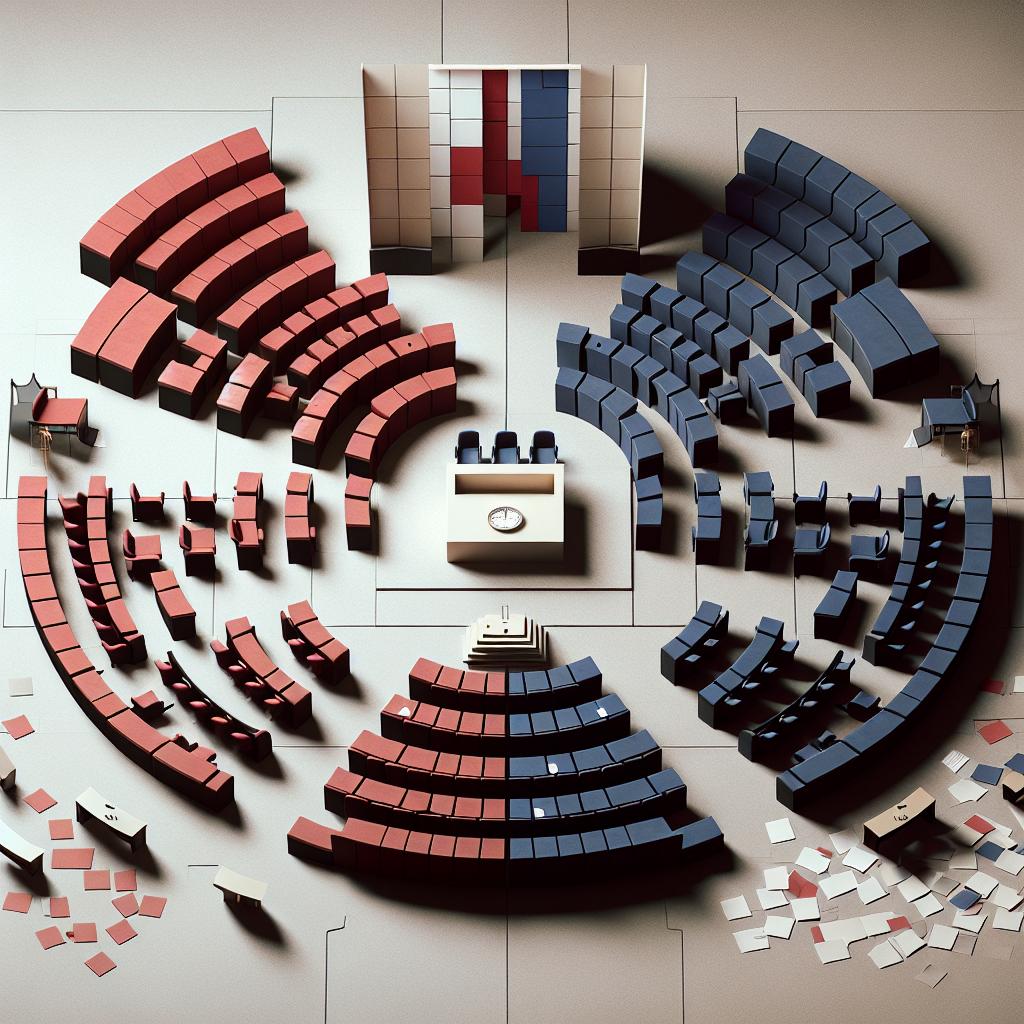

Après les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024, l’Assemblée nationale française est fortement fragmentée. Aucune formation n’a réuni les 289 sièges nécessaires pour constituer une majorité absolue sur les 577 députés que compte la chambre, ce qui complique la gouvernabilité.

Une composition parlementaire éclatée

Au lendemain du scrutin de juillet 2024, trois blocs principaux se dégagent des urnes : à gauche, le Nouveau Front populaire et ses plus de 190 sièges ; au centre, environ 160 membres rattachés au camp présidentiel ; à l’extrême droite, près de 140 élus du Rassemblement national et de ses alliés. Cette répartition empêche toute formation d’exercer le pouvoir seule et rend nécessaire la recherche de soutiens externes pour faire adopter les projets de loi et le budget.

Sans majorité absolue, le gouvernement dépend du soutien d’un nombre suffisant de députés pour voter les textes importants. À défaut, le Premier ministre peut être contraint à la démission, notamment après le rejet d’un vote de confiance ou l’adoption d’une motion de censure.

Qui nomme le Premier ministre et quelles sont ses marges de manœuvre ?

La Constitution française confère au président de la République, en son article 8, le pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre. Une fois nommé, c’est au Premier ministre de constituer son gouvernement. Dans la pratique, le président s’implique souvent dans la composition et le choix des ministères clés, tels que les Affaires étrangères ou la Défense.

Le gouvernement doit toutefois disposer d’un soutien parlementaire suffisant pour gouverner. L’appui majoritaire des députés est indispensable à l’adoption des lois et du budget. Si le gouvernement ne parvient pas à obtenir ce soutien, il peut être poussé à la démission après un vote négatif de l’Assemblée nationale ou l’adoption d’une motion de censure.

Les procédures parlementaires : confiance et censure

Le vote de confiance est le mécanisme par lequel le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale, généralement après une déclaration de politique générale. Cette démarche commence par un débat public puis par un scrutin, qui permet de vérifier si l’exécutif dispose du soutien nécessaire pour gouverner.

La motion de censure, de son côté, permet aux députés de remettre en cause la responsabilité du gouvernement. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des députés, puis adoptée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée. Dans une Assemblée fragmentée, l’opposition peut néanmoins réunir, à elle seule, le nombre de voix nécessaire pour pousser un gouvernement vers la sortie.

Depuis la création de la Ve République en 1958, le mécanisme du vote de confiance a été utilisé à 41 reprises par 22 Premiers ministres différents. Le texte relève aussi l’usage parfois fréquent de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter certains textes sans majorité absolue, au risque de déclencher des motions de censure.

Exemples récents et scénarios possibles

Après les législatives de juillet 2024, Gabriel Attal a, par exemple, assuré la gestion des affaires courantes jusqu’au 5 septembre. Le texte rappelle qu’en juillet 2020 Jean Castex avait demandé un vote de confiance après une déclaration de politique générale.

Plusieurs mouvements politiques récents sont également évoqués : des motions de censure déposées contre Élisabeth Borne et Gabriel Attal (31 et 3 respectivement) n’ont pas atteint le nombre de voix requis. En revanche, selon le récit fourni, Michel Barnier aurait subi une motion de censure le 4 décembre 2024, puis son successeur François Bayrou, nommé le 13 décembre, aurait survécu à huit motions de censure.

Face à la crise politique provoquée par le scrutin de 2024, plusieurs options sont possibles. La première consiste à former une coalition gouvernementale plus large, incluant une partie de la gauche, afin d’assembler une majorité relative supérieure à la moitié des députés derrière un candidat consensuel et un programme commun.

Autre alternative : un gouvernement technique composé de ministres sans affiliation partisane, chargé de gérer les affaires courantes avec des soutiens ponctuels des différentes forces politiques. Cette solution est généralement transitoire et dépend d’un consensus plus stable à moyen terme.

Enfin, l’exécutif peut gouverner en minorité en négociant le soutien, au cas par cas, de députés du centre et d’autres groupes. Depuis 2022, la France a connu des exécutifs minoritaires qui ont dû conclure sans cesse des compromis, user de l’article 49.3 ou recourir au pouvoir réglementaire pour agir dans certains domaines, comme l’éducation, sans passer par la loi.

Au total, la configuration sortie des élections de 2024 impose à l’exécutif un arbitrage permanent entre stabilité institutionnelle et compromis parlementaire.