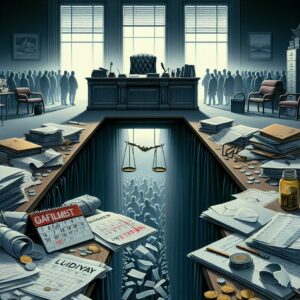

Une démission qui rebattit les cartes

La démission du gouvernement dirigé par François Bayrou, annoncée mardi 9 septembre, a relancé l’incertitude sur l’avenir politique de la Nouvelle-Calédonie. Le projet constitutionnel portant sur un nouveau statut pour le territoire, initialement prévu pour être soumis au conseil des ministres le 17 septembre, voit désormais son calendrier et son contenu remis en cause.

Ce dossier, déjà fragile, dépend aujourd’hui non seulement de la décision de l’exécutif mais aussi des arbitrages politiques que donnera le nouveau gouvernement. Le report ou la modification de la présentation au conseil des ministres pourraient retarder la mise en œuvre des étapes suivantes prévues par l’exécutif.

Le rôle central de Sébastien Lecornu

Le sort du projet repose en grande partie sur le nouveau premier ministre Sébastien Lecornu. Proche de la responsable loyaliste Sonia Backès — qu’il avait fait entrer au gouvernement d’Élisabeth Borne en 2022 — M. Lecornu connaît bien le dossier calédonien et les tensions qu’il suscite.

Alors qu’il était ministre des outre-mer en 2021, il a tenté de relancer le dialogue politique sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il avait en outre poussé pour la tenue d’un troisième référendum sur l’indépendance à la fin de 2021. Ce scrutin, boycotté par les indépendantistes, avait surtout contribué à bloquer durablement l’avancement du dossier.

Les antécédents expliquent en partie la prudence actuelle : les initiatives politiques passées ont montré combien la situation reste sensible et sujette à des ruptures d’agenda, même lorsque des échéances sont fixées.

Un « projet d’accord » fragile et non sanctuarisé

Parmi les éléments désormais remis en question figure le « projet d’accord » signé le 12 juillet, à Bougival (Yvelines). Ce texte, conclu sous l’égide de Manuel Valls — présenté dans le texte comme son successeur à la Rue Oudinot — avait reçu l’endossement du président de la République, signe politique fort mais pas nécessairement irrévocable.

Si le président a approuvé ce texte, le changement de gouvernement ouvre la possibilité d’aménagements : le nouveau premier ministre pourrait vouloir y apporter des modifications, renégocier certains aspects, ou décider de le maintenir en l’état. En l’absence de garanties formelles, le contenu du projet d’accord ne peut être considéré comme sanctuarisé.

Conséquences pratiques et politiques

La remise en cause de la date du 17 septembre et la révision possible du projet redessinent le calendrier institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. Au-delà du formalisme administratif, ces évolutions ont des implications politiques fortes : elles peuvent raviver les tensions entre loyalistes et indépendantistes, modifier les conditions de dialogue et influer sur la confiance des acteurs locaux dans la capacité de l’Etat à conduire un processus stable.

Les précédentes tentatives de médiation et les référendums passés ont montré que des décisions prises à Paris peuvent rencontrer des résistances sur le terrain. Le dossier calédonien reste donc tributaire de la volonté politique et de la capacité des autorités nationales à rassembler des soutiens suffisants pour imposer un cadre consensuel.

Un avenir incertain

À court terme, l’essentiel demeure la décision du nouveau gouvernement : maintien ou modification du calendrier et du texte initial détermineront la trajectoire à venir. À plus long terme, l’issue du processus dépendra de la capacité des parties prenantes — autorités nationales, responsables politiques locaux et forces sociales en Nouvelle-Calédonie — à renouer un dialogue réel.

Pour l’heure, le projet constitutionnel et le « projet d’accord » restent des éléments contestés et vulnérables aux arbitrages politiques. La démission du gouvernement de François Bayrou a simplement rappelé que, dans ce dossier, le chemin vers une solution durable est encore semé d’incertitudes.