Les réseaux sociaux, longtemps présentés comme des outils d’émancipation et d’accès élargi à l’information, sont de plus en plus critiqués pour leurs effets néfastes. Ils sont désormais perçus comme des vecteurs de polarisation politique, de diffusion de désinformation et de fragilisation psychologique, en particulier chez les jeunes.

Conclusions de la commission d’enquête

La publication, jeudi 11 septembre (année non précisée dans le texte source), du rapport d’une commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a relancé le débat. Après six mois d’investigation, les députés emploient des formules fortes — « poison lent », « engrenage mortel » — pour qualifier ce qu’ils décrivent comme une « fabrique du mal‑être ».

Le rapport conclut que TikTok « expose en toute connaissance de cause nos enfants, nos jeunes, à des contenus toxiques, dangereux, addictifs », et avance que l’application favoriserait, par son caractère addictif, l’émergence de troubles psychiques et « précipiterait le passage à l’acte ». Le texte mentionne par ailleurs la présence de contenus racistes, antisémites, sexistes et masculinistes sur la plateforme.

Les chiffres rappelés dans l’article d’origine indiquent que TikTok revendique près de 28 millions d’utilisateurs (chiffre cité tel quel dans le texte source). La plateforme, lancée en 2016, reste particulièrement populaire chez les adolescents, ce qui concentre l’attention des autorités et des chercheurs.

Un modèle économique critiqué

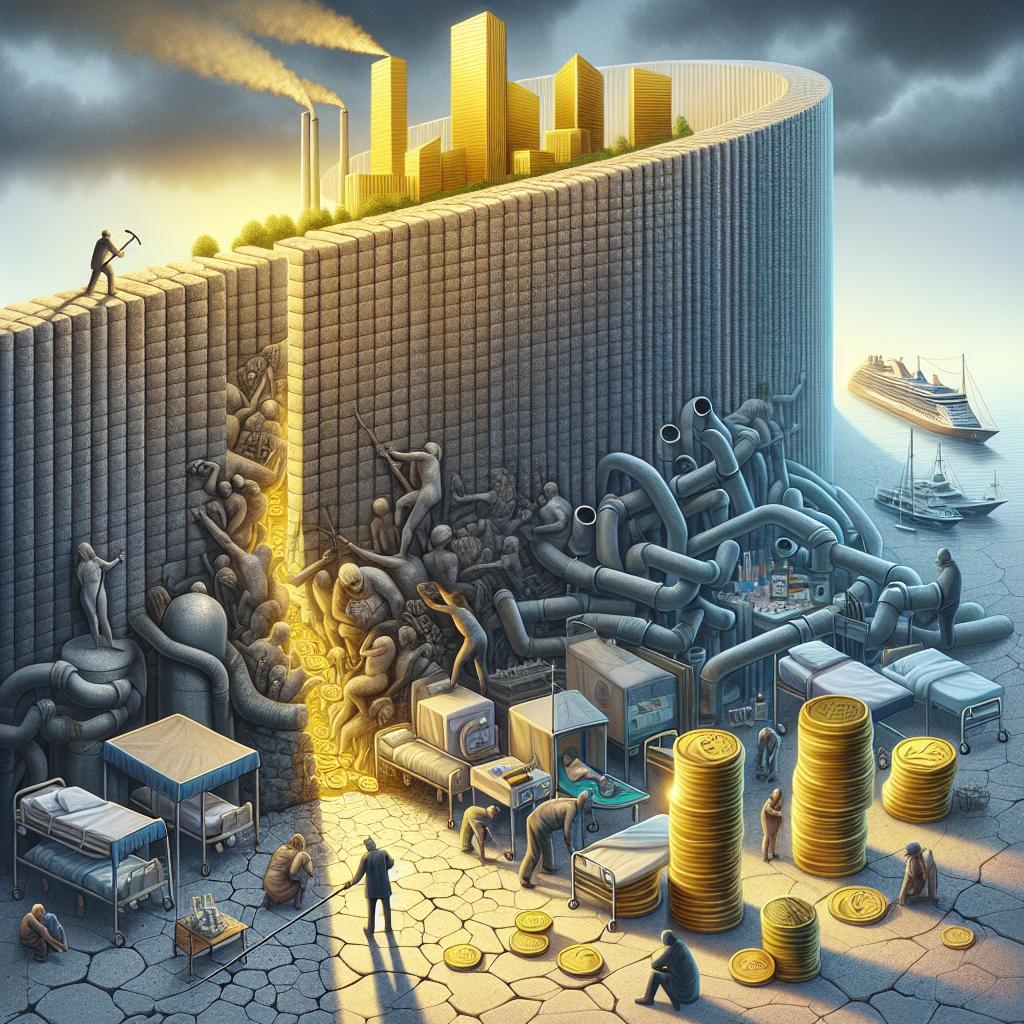

Les critiques formulées à l’encontre de TikTok ne se limitent pas à cette seule application. Instagram, Snapchat et X sont évoqués comme partageant une logique comparable : un modèle économique fondé sur la captation de l’attention permettant la collecte massive de données personnelles.

En 2023, Amnesty International a qualifié ce type de modèle d’« intrinsèquement abusif », formulation citée dans le texte de départ. Selon ce point de vue, les algorithmes conçus pour maximiser l’engagement peuvent privilégier la viralité et l’émotion au détriment de la véracité et du bien‑être des utilisateurs.

Le résultat, selon les constats rapportés, est double : une exposition accrue à des contenus toxiques et une circulation de fausses informations sur la santé mentale, elle‑même susceptible d’aggraver la vulnérabilité des publics jeunes.

Propositions et limites réglementaires

Plusieurs pistes de réponse sont avancées par les députés cités dans le texte. Ils recommandent des actions de « sensibilisation massive » destinées aux jeunes et à leurs parents afin de mieux informer sur les risques. Ils proposent également d’étudier des mesures plus contraignantes : une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et l’instauration d’un « couvre‑feu numérique » rendant ces services inaccessibles entre 22h et 8h. Ces propositions doivent être discutées par la convention citoyenne sur les temps de l’enfant, lancée en juin (année non précisée dans le texte source), et faire l’objet d’une concertation à l’échelle européenne.

Toutefois, le texte souligne que l’efficacité de règles nationales ou locales risque d’être limitée sans l’application stricte du Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne. Le DSA vise, selon le résumé fourni, à accroître la transparence des algorithmes, encadrer la modération des contenus et responsabiliser les plateformes.

Le rapport évoque aussi la réaction opposée de certains acteurs internationaux : le « courroux » attribué à Donald Trump contre l’application de règles européennes est mentionné comme un indicateur des résistances politiques que peuvent susciter ces régulations.

La conclusion implicite du texte source est que la protection des jeunes européens suppose de défendre des outils de régulation et la souveraineté numérique de l’Union, face aux pressions en faveur d’une dérégulation promue par certains acteurs étrangers.

En l’état, le débat reste ouvert. Les mesures proposées mêlent prévention, réglementation européenne et possibles contraintes d’accès pour les mineurs, mais leur mise en œuvre et leur efficacité dépendront, d’après les éléments cités, de la capacité des institutions à imposer et contrôler l’application des nouvelles règles.