Marine Le Pen affiche depuis longtemps une position singulière : elle refuse, en toute circonstance, d’occuper Matignon. Ce refus est explicite — y compris en cas de cohabitation — alors même que, dans le cadre de la Ve République, la fonction de premier ministre confère des prérogatives étendues. Le poste permet notamment de déterminer et conduire la politique de la nation, de disposer de l’administration et de la force armée, d’assurer l’exécution des lois, d’exercer le pouvoir réglementaire et de nommer aux emplois civils et militaires.

Un choix stratégique plus qu’un désintérêt apparent

La chef du Rassemblement national (RN) justifie ce choix par une stratégie politique : rester « simple présidente du groupe » et réserver la conduite opérationnelle du gouvernement à Jordan Bardella, alors perçu comme le visage exécutif du parti. En juin 2024, lorsque le RN semblait proche du pouvoir, elle déclarait vouloir rester à l’écart de l’exécutif « pour voter les textes qui seront préparés par le gouvernement de Jordan Bardella ». Cette formulation traduit une volonté de séparer représentation politique et action gouvernementale.

Plusieurs proches et collaborateurs rapprochent ce refus de son tempérament. Son cabinet explique qu’occuper Matignon revient à devenir chef d’une majorité, ce qui s’inscrirait mal avec son objectif de « rassembler les Français ». Philippe Olivier, conseiller spécial, affirme : « Son tempérament, c’est la vision haute, les grandes orientations, pas la tambouille de Matignon. » Ces éléments montrent qu’il s’agit autant d’une position de communication que d’un calcul institutionnel.

La contradiction face à l’hypothèse d’une dissolution

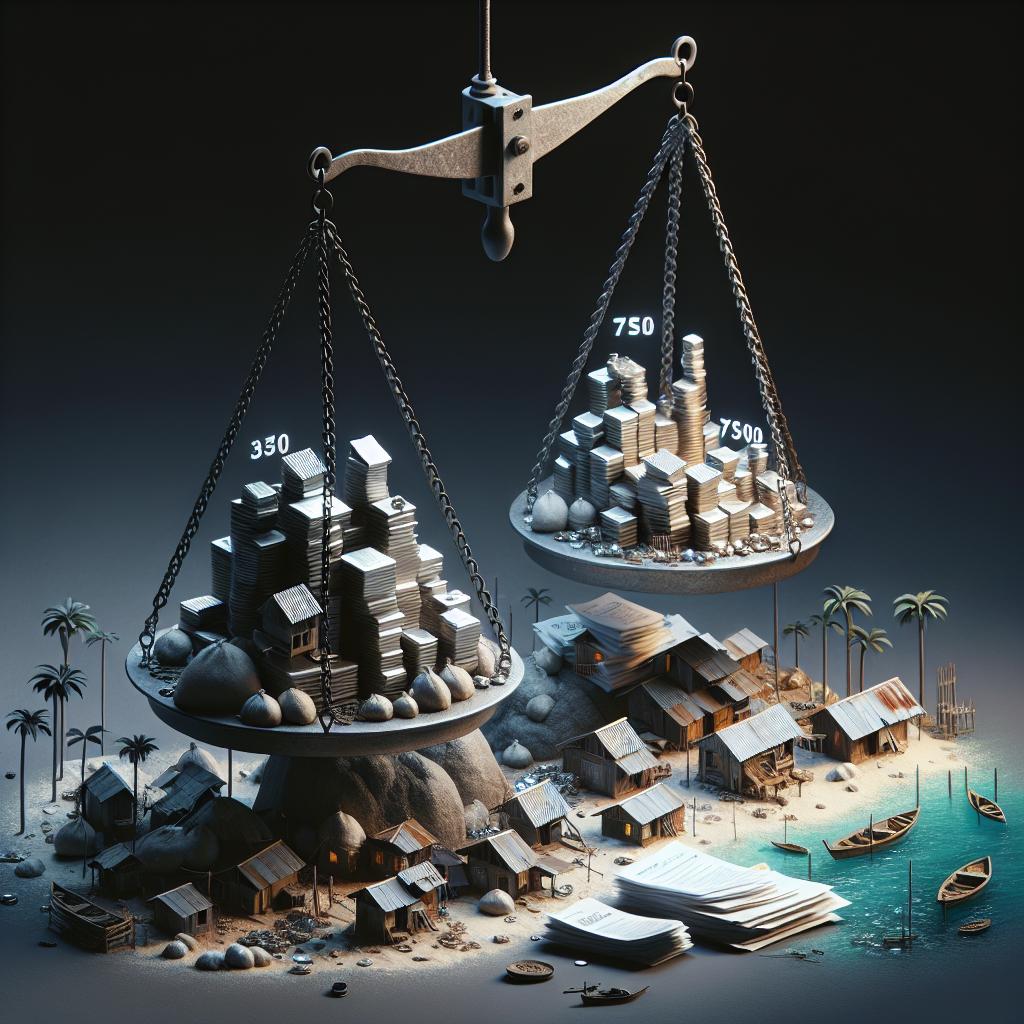

Pourtant, la faiblesse du président Emmanuel Macron et les institutions de la Ve République rendent la fonction de premier ministre particulièrement puissante si une majorité, même relative, se forme après une éventuelle dissolution. Dans ce contexte, la question se pose avec acuité : pourquoi refuser un poste qui offrirait une tribune et l’exercice concret du pouvoir ?

La réponse invoquée par l’entourage de Marine Le Pen renvoie à une contrainte personnelle et juridique : elle est, selon le récit public, condamnée à l’inéligibilité « avec exécution provisoire ». Cette situation la priverait d’un mandat électif et d’une tribune politique si elle devait se représenter. À partir de ce constat, Matignon apparaîtrait comme un possible « radeau de sauvetage », une manière de demeurer au cœur de l’exercice du pouvoir même sans mandat parlementaire. Un proche confie : « Évidemment qu’il faudrait qu’elle y aille ! » — mais l’entourage affirme simultanément qu’elle déclinerait si Emmanuel Macron l’appelait aux responsabilités.

Ce double discours souligne une tension entre intérêt tactique et cohérence d’image. Refuser Matignon pour garder une posture présidentielle peut renforcer l’ambition présidentielle future, mais ce choix risque aussi d’isoler politiquement et de diminuer l’influence concrète du RN dans l’action gouvernementale.

Un relais assumé mais contesté : Jordan Bardella

Le recours à Jordan Bardella pour tenir Matignon, tel qu’envisagé par la direction du RN, soulève lui aussi des interrogations. Le trentenaire est présenté comme le « chef du gouvernement » à qui reviendrait la mise en œuvre des textes. Mais, comme l’indique le texte d’origine, Bardella n’a pas pour autant montré une « folle envie de Matignon ». Autrement dit, le relais entre la stratégie de communication de la leader et la capacité d’exécution du jeune dirigeant n’est ni automatique ni pleinement assuré.

Envoyer un dirigeant plus jeune tenir le poste de premier ministre peut être vu comme une manière de protéger l’image de la présidente du parti tout en conservant l’accès aux leviers institutionnels. Reste que l’efficacité de cette configuration dépendra de la cohérence entre ambitions personnelles, contraintes juridiques et dynamique interne au RN.

Au final, le refus de Marine Le Pen d’occuper Matignon combine posture politique, choix stratégique et contrainte personnelle. Il met en lumière un dilemme fréquent pour les formations populistes : concilier une stratégie de rassemblement axée sur un leadership charismatique et la nécessité, pour gouverner, d’accepter les compromis institutionnels et l’exercice concret du pouvoir.