Lancée début septembre, quelques heures avant la chute du gouvernement dirigé par François Bayrou selon les communiqués officiels, une mission de trois économistes dispose d’environ dix mois pour examiner l’un des défis politiques majeurs du XXIe siècle : la fracture écologique.

Aux termes choisis par Matignon, ces experts doivent « analyser les conséquences socio-économiques du dérèglement climatique ». Leur mandat couvre à la fois l’évaluation des impacts du réchauffement et l’estimation des coûts induits par la transition écologique pour les différentes catégories de la population française.

Un calendrier serré et un objectif de redistribution

La mission doit rendre ses conclusions à l’été 2026. Dans ce délai restreint, elle sera attendue sur des éléments factuels — mesures d’impacts, scénarios de coûts — mais aussi sur des pistes opérationnelles visant à garantir que « chaque Français ait l’impression de contribuer et de bénéficier » de la transition de la manière la plus équitable possible, selon le libellé transmis par Matignon.

Cette exigence d’équité explique en partie la composition réduite et resserrée de l’équipe : trois économistes, choisis pour produire rapidement une synthèse évaluative et des recommandations ciblées plutôt qu’un rapport académique volumineux.

Contexte politique : prévenir l’instrumentalisation

De façon officieuse, l’un des objectifs est également politique : couper le carburant aux discours populistes qui instrumentalisent l’écologie en opposant des catégories sociales. Ces discours présentent, de manière simplifiée mais efficace, les « bobos » urbains comme les bénéficiaires d’une politique écologique qui imposerait aux travailleurs ruraux modestes de changer radicalement de modes de vie.

Le pouvoir observe depuis plusieurs années les fractures sociales créées ou révélées par les politiques environnementales. Il évoque notamment la contestation née à l’automne 2018, lorsque le mouvement des « gilets jaunes » s’est mobilisé contre la taxe carbone, et les épisodes ultérieurs où des mobilisations en ligne ont pesé sur des décisions locales, comme celles relatives aux zones à faibles émissions (ZFE).

Ces exemples servent d’avertissement pour les autorités : toute mesure perçue comme injuste ou mal expliquée peut générer un sentiment d’injustice climatique, source de tensions sociales et politiques.

Enjeux méthodologiques et limites

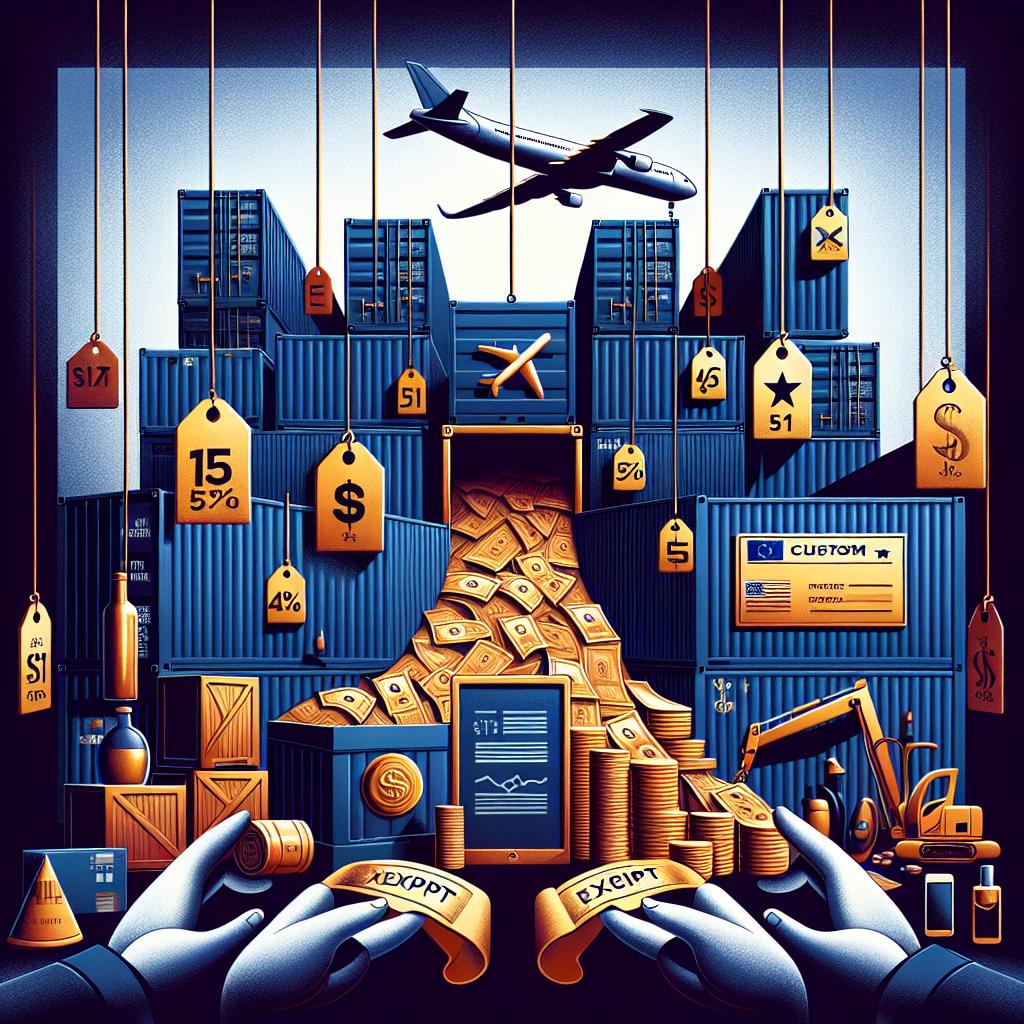

Analyser les « conséquences socio-économiques » implique des choix méthodologiques importants. Les économistes devront définir des périmètres d’étude, sélectionner des indicateurs de vulnérabilité et de capacité d’adaptation, et estimer des coûts directs et indirects à court et long terme.

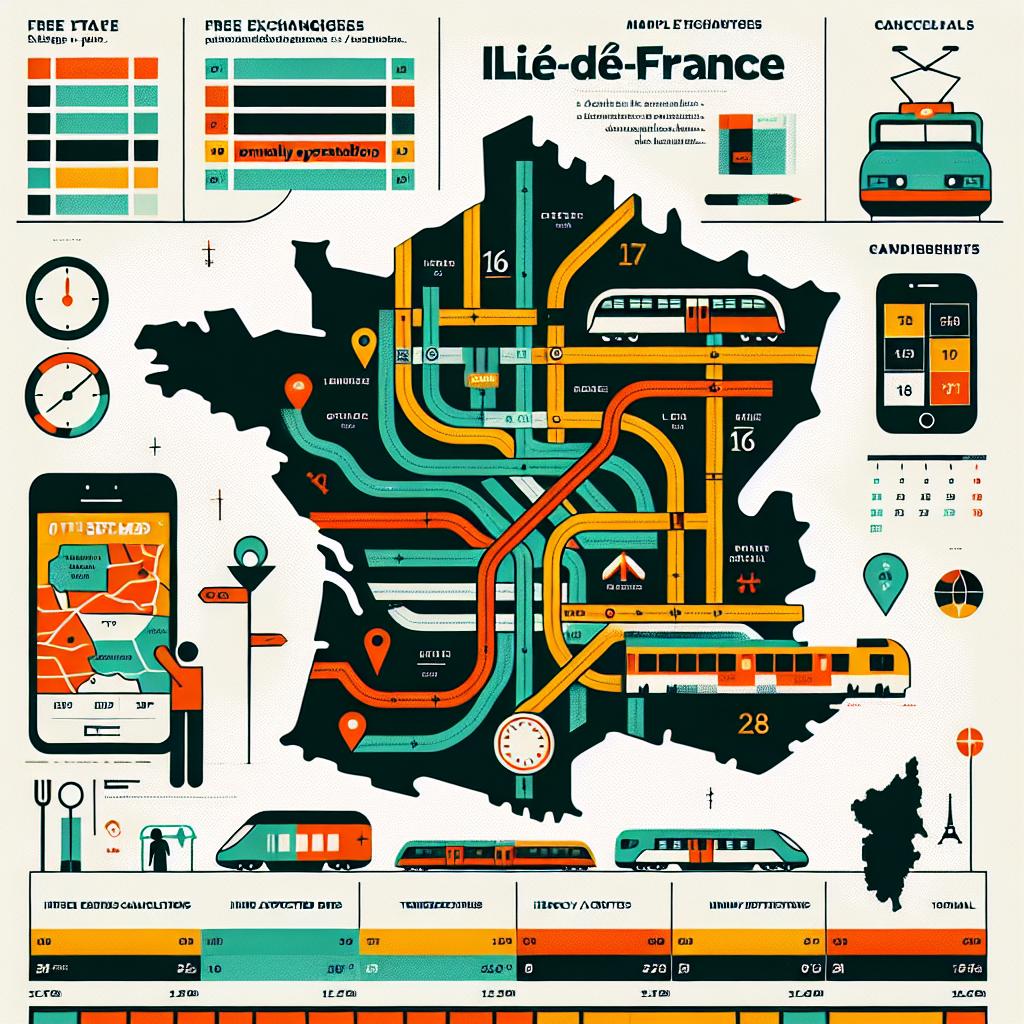

Ils auront aussi à arbitrer entre données nationales et disparités territoriales. Les effets du dérèglement climatique et de la transition ne se répartissent pas uniformément : rural/urbain, secteurs d’activité, tranches de revenus et âges seront des variables déterminantes.

Enfin, le court délai (dix mois) limite la profondeur des analyses empiriques. Il orientera probablement le travail vers des diagnostics synthétiques, des simulations à partir de modèles existants et des propositions de mesures prioritaires, plutôt que vers des enquêtes de terrain extensives.

Quelles sorties attendre ?

Sans présager du contenu final, on peut anticiper plusieurs types de livrables : une cartographie des populations les plus exposées aux coûts de la transition, des scénarios chiffrés d’impact économique et social, et des options de politiques publiques visant à préserver le pouvoir d’achat des ménages vulnérables.

Parmi les leviers possibles figurent des mécanismes de compensation ciblée, des dispositifs d’accompagnement à la conversion des transports ou des aides à la rénovation énergétique, mais ces pistes dépendront des conclusions empiriques du rapport et des arbitrages politiques qui suivront.

La mission devra aussi s’attacher à la dimension communication : proposer des mesures techniquement justifiables ne suffit pas, encore faut-il qu’elles soient expliquées et acceptées par une opinion publique parfois sceptique.

En résumé, la mission lancée par Matignon a pour double défi d’éclairer les implications économiques d’un réchauffement inévitable et d’identifier des modalités de transition socialement justes. Le rendez-vous est fixé pour l’été 2026 ; d’ici là, la capacité du rapport à concilier rigueur technique et lisibilité politique déterminera en large partie son influence sur les décisions à venir.