Le constat est récurrent : l’explosion de la dette publique et le décrochage de l’économie française au cours des vingt‑cinq dernières années sont souvent attribués à la moindre mobilisation du travail. L’écart de produit intérieur brut (PIB) par habitant avec l’Allemagne est ainsi passé de 7 % à 21 % sur cette période, tandis que le taux d’emploi y reste supérieur de 8,5 points. Ces chiffres alimentent un diagnostic répandu, résumé par la formule « les Français ne veulent pas travailler plus », que l’on peut toutefois nuancer.

Comprendre l’écart : emploi, productivité et perception

Plusieurs explications se conjuguent pour produire le retard observé. Le différentiel de taux d’emploi joue un rôle important, mais il n’explique pas à lui seul la totalité de l’écart de richesse par habitant. La discussion publique tend souvent à personnaliser le problème : tel ou tel groupe serait réticent à l’effort. Cette interprétation se heurte à une réalité plus simple et plus prosaïque : beaucoup de Français refusent surtout « de travailler pour rien ». Autrement dit, la motivation dépend fortement du rapport entre le travail effectué et la rémunération nette perçue.

Les débats actuels montrent que le levier de l’offre de travail est sensible aux incitations financières et institutionnelles. On peut accroître la quantité de travail disponible sans dépenses publiques supplémentaires par des aménagements de dispositifs existants. Le recours plus large à la retraite progressive ou la facilitation du cumul emploi‑retraite sont des exemples cités qui permettent de prolonger l’activité sans coûts directs nouveaux pour l’État.

Le « coin fiscalo‑social » : un facteur de désincitation

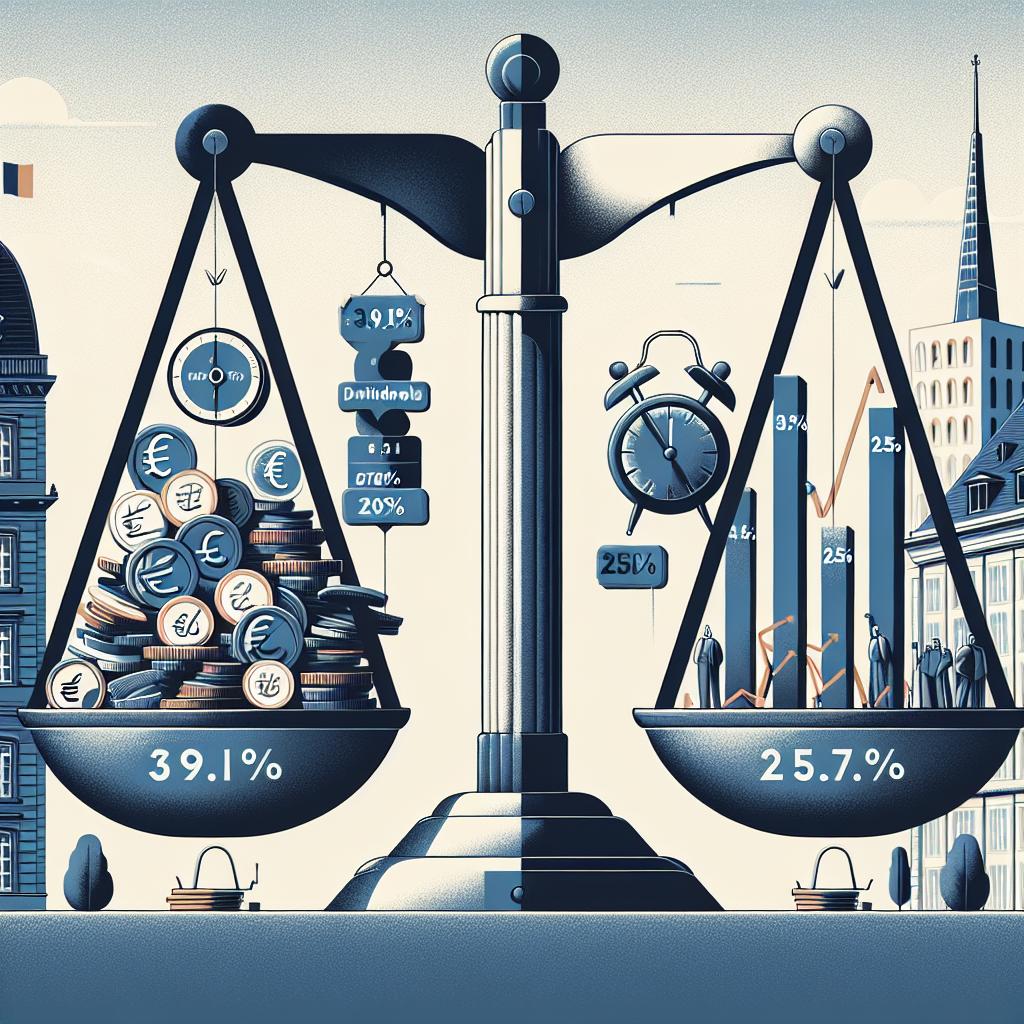

Un élément clé souvent mis en avant est le niveau des prélèvements sur le travail. Pour un salarié touchant le salaire moyen et vivant en couple avec un conjoint inactif et deux enfants, le « coin fiscalo‑social » — c’est‑à‑dire l’écart entre le coût total pour l’employeur et ce qui reste au salarié après cotisations et impôts — s’élèverait à 39,1 % en 2024. À titre de comparaison, la moyenne des pays membres de l’OCDE est indiquée à 25,7 %.

Un prélèvement aussi élevé réduit mécaniquement l’attractivité du travail supplémentaire et pèse sur le salaire net disponible. Dans ce contexte, des propositions visant à augmenter le temps de travail sans compenser le salarié provoquent des réactions hostiles. Tel est le cas du « plan Bayrou » évoqué, qui prévoyait la suppression de deux jours fériés sans rémunération supplémentaire. Ce dispositif, tel que décrit, aurait surtout profité aux comptes de l’État et alourdi encore le prélèvement supporté par le travail.

Réformes perçues et acceptabilité sociale

La réception des réformes récentes illustre bien la tension entre nécessité d’ajuster les finances publiques et exigence d’équité perçue par les salariés. Une réforme des retraites évoquée a été mal accueillie, en particulier parce qu’elle a été perçue comme dégradant le taux de rendement des cotisations sans offrir de mécanisme compensatoire. Selon le texte d’origine, cette réforme n’introduisait pas de composante de capitalisation destinée à améliorer le rendement des cotisations, n’accompagnait pas l’effort par des hausses salariales et ne sollicitait pas de contribution des retraités actuels.

Ces éléments expliquent en partie l’hostilité sociale et politique rencontrée : les salariés évaluent la réforme non seulement à l’aune du calendrier de départ à la retraite, mais aussi selon l’effet sur leur revenu net et la justice intergénérationnelle. Lorsque la mesure est perçue comme une perte de pouvoir d’achat ou comme un transfert unilatéral vers les finances publiques, la mobilisation publique s’intensifie.

Vers quelles options ?

Les leviers pour améliorer le taux d’emploi et la croissance sont multiples et complémentaires. Outre les dispositifs facilitant la prolongation d’activité, l’amélioration du pouvoir d’achat du travail reste centrale. Cela peut passer par une baisse ciblée des prélèvements sur le travail, des hausses salariales, ou par des mécanismes de réforme des retraites qui augmentent le rendement attendu des cotisations — par exemple par une part de capitalisation — sans transférer de façon disproportionnée les charges vers les actifs.

Le débat public devra donc arbitrer entre contraintes budgétaires et exigences d’incitations économiques. Les choix qui seront faits auront un impact direct sur la participation au marché du travail, sur l’équité ressentie par les différentes générations, et in fine sur la trajectoire de la dette publique.

En l’état, la lecture selon laquelle « les Français ne veulent pas travailler » apparaît trop simpliste. Le contexte institutionnel et fiscal, ainsi que la perception de la valeur effective du travail, jouent un rôle déterminant dans les décisions d’offrir davantage d’effort professionnel.