Depuis plusieurs années, les commentateurs évoquent une « tripartition » de l’espace politique français. Plus récemment, avec l’affaiblissement du macronisme, certains annoncent un retour du clivage traditionnel gauche‑droite. Ces lectures sont utiles, mais elles risquent de simplifier à l’excès la réalité si l’on se place du point de vue des électeurs plutôt que des appareils et des partis.

Regarder les électeurs plutôt que les appareils

Observer la configuration politique à partir des comportements et des opinions des citoyens peut révéler des divisions différentes de celles que dessinent les structures partisanes. Les appareils politiques empruntent des trajectoires, nouent des alliances et changent de stratégie. Les électeurs, eux, composent des ensembles d’attitudes et de priorités qui ne se recoupent pas toujours avec les frontières organisationnelles.

La lecture centrée sur les individus met en lumière des combinaisons d’opinions qui traversent la gauche et la droite classiques. Elle permet aussi d’expliquer pourquoi certains mouvements ou candidats attirent des soutiens hétérogènes: ils correspondent à des croisements d’attentes sur l’économie et sur les questions identitaires ou migratoires.

Deux indicateurs pour dessiner quatre familles

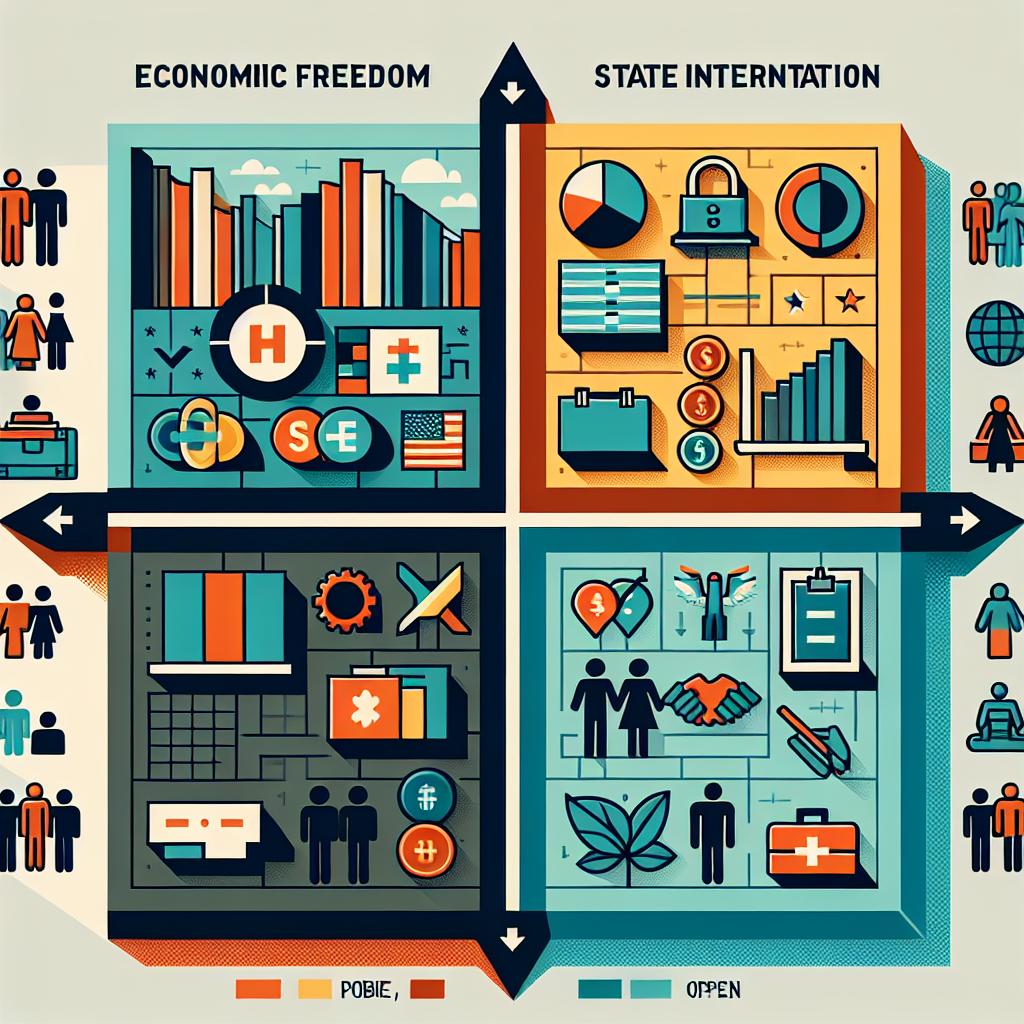

Pour cartographier ces divisions, l’analyse présentée s’est appuyée sur deux indicateurs synthétiques. Le premier mesure la position sur l’axe gauche‑droite à partir d’attitudes relatives à la liberté économique et au rôle de l’État. Le second évalue le degré d’ouverture à l’immigration. En croisant ces deux dimensions, l’étude distingue quatre sous‑populations qui forment autant de familles politiques.

Cette approche repose sur un principe simple: deux axes binaires génèrent quatre quadrants logiques. Ces quadrants correspondent respectivement aux combinaisons suivantes — en termes descriptifs et non nominaux: 1) favorables à la liberté économique et ouverts sur l’immigration; 2) favorables à la liberté économique mais peu ouverts à l’immigration; 3) en faveur d’un interventionnisme étatique et peu ouverts à l’immigration; 4) en faveur d’un interventionnisme étatique et ouverts à l’immigration.

Chacune de ces familles recoupe des profils socio‑démographiques et des priorités distinctes. Elles peuvent ainsi expliquer pourquoi certains électeurs privilégient des thèmes économiques tandis que d’autres focalisent leur vote sur des enjeux d’identité ou de souveraineté. Elles montrent aussi que le clivage gauche‑droite n’est qu’une des dimensions structurant les préférences politiques.

Conséquences pour la lecture du paysage politique

Lire le paysage à travers ces quatre familles modifie la compréhension des recompositions récentes. Le recul du macronisme, évoqué depuis quelques mois, s’inscrit dans un contexte où les alliances et les positionnements doivent désormais composer avec des segments électoraux aux configurations croisées.

Autrement dit, des forces politiques qui semblent proches sur un plan économique peuvent diverger fortement sur les questions migratoires, et inversement. Cette complexité aide à comprendre l’apparente volatilité des opinions et la difficulté pour des partis traditionnels à reconstituer des majorités stables simplement en revenant aux catégories « gauche » et « droite ».

Limites et précautions

La simplification en deux axes comporte des limites. Réduire l’opinion publique à des dimensions synthétiques fait perdre des nuances: les attitudes individuelles sur la sécurité, la fiscalité, l’environnement ou la politique internationale peuvent influer de manière indépendante. De plus, les indicateurs sont sensibles aux formulations des questions et aux pondérations retenues.

Il faut aussi rester prudent sur la stabilité de ces groupes dans le temps. Les conjonctures économiques, les crises internationales ou des événements politiques majeurs peuvent déplacer rapidement des positionnements d’électeurs. Enfin, l’agrégation en « familles » ne doit pas effacer la diversité interne ni la capacité d’oscillation des individus entre des choix électoraux différents selon les scrutins.

En synthèse, l’analyse par deux indicateurs et quatre sous‑populations offre une grille de lecture opérationnelle pour penser la recomposition du champ politique français. Elle complète, sans la remplacer, l’approche classique du clivage gauche‑droite et invite à considérer la pluralité des attentes citoyennes pour comprendre les dynamiques électorales actuelles.