Dans Le Peuple français. Histoire et polémiques (Tallandier, 304 pages, 21,90 euros), l’historien Gérard Noiriel propose une lecture longue des tensions qui traversent la société française. Son objectif est d’expliquer pourquoi la résonance des discours nationalistes et populistes est si forte aujourd’hui.

La rhétorique populiste et le « peuple »

Noiriel observe que les populistes « parlent au nom du peuple pour dénoncer les élites (politiques, médiatiques ou culturelles) dont ils font par ailleurs eux-mêmes partie ». Cette double posture — se poser en défenseur du peuple tout en appartenant souvent aux milieux dominants — est centrale dans son analyse.

Selon l’auteur, le rejet dont souffre une partie de l’opinion ne se réduit pas à des peurs immédiates comme l’immigration ou ce qu’il appelle l’« islamo-wokisme ». Il s’explique aussi par le ressentiment suscité par le mépris de classe des « premiers de cordée » vis-à-vis des « gens qui ne sont rien », expressions rendues célèbres par Emmanuel Macron.

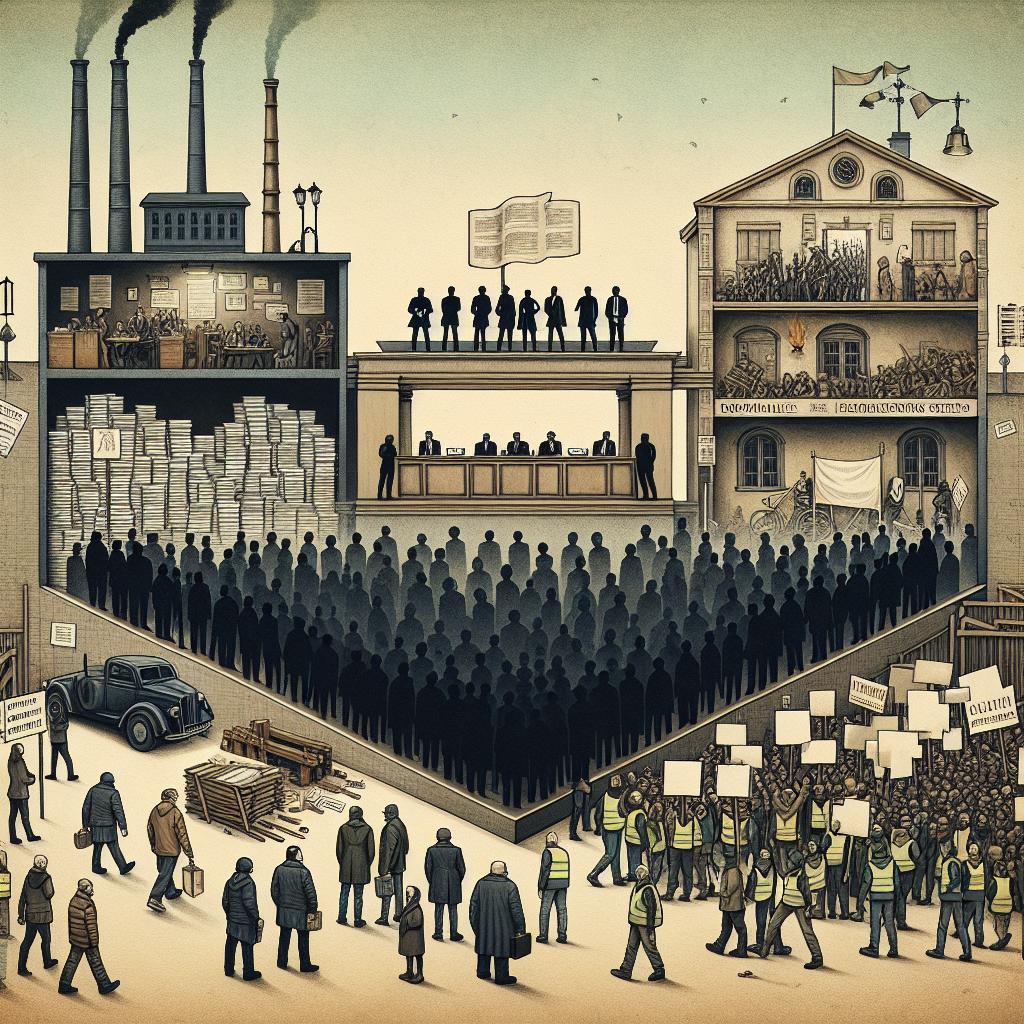

Une chronologie des révoltes populaires

Le livre déroule une chronologie des révoltes populaires, depuis les jacqueries du XIVe siècle jusqu’aux « gilets jaunes » en 2018. Noiriel montre que la défiance à l’égard des privilèges, des impôts et des règles imposées par le sommet a été une constante de l’histoire sociale française.

Cette perspective historique sert à relativiser l’idée d’une nouveauté absolue du phénomène populiste. Les épisodes de colère sociale se répètent, mais leurs formes et leurs cibles varient selon les époques.

Pour Noiriel, la Révolution de 1789 marque un tournant. La nation se fonde désormais sur la souveraineté populaire. Le mépris des élites ne peut plus reposer sur la définition biologique d’infériorité, mais se redéploie sur des registres culturels et moraux.

Il illustre ce basculement avec une citation de 1831 de l’académicien et député Saint‑Marc Girardin (1801-1876) : « Les Barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie : ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières ! » Ce propos résonne, selon le livre, avec certaines critiques contemporaines dirigées vers les banlieues et les mouvements populaires.

Inégalités de représentation et ressentiment

Une des secousses majeures qui fragilisent la République tient à une contradiction sociale. Dans une démocratie représentative, les élus ne reflètent pas toujours la composition sociale du pays.

Noiriel souligne un exemple chiffré : sur 577 députés, il y aurait eu seulement six ouvriers élus en 2024, alors que cette catégorie représente 20 % de la population active. Cet écart, écrit-il, alimente une domination symbolique et amplifie le ressentiment social, terreau favorable aux discours populistes.

L’auteur rappelle aussi que les élites ayant aujourd’hui dénoncé la désindustrialisation sont souvent celles qui, dans les années 1970-1980, ont soutenu ou justifié des politiques de démantèlement industriel et de délocalisations. Ce constat nourrit l’idée d’une responsabilité partagée dans le déclin industriel et la perte de confiance.

Un livre de pédagogie critique

Plutôt qu’un pamphlet, Le Peuple français se présente comme un ouvrage de pédagogie critique. Noiriel combine analyse historique et mises en perspective pour éclairer les ressorts du déclinisme et de la colère sociale.

Le ton reste explicatif et vise à replacer les phénomènes contemporains dans une longue durée. Le lecteur y trouvera des jalons historiques et des recadrages qui invitent à comprendre, sans simplifier, la complexité des rapports entre élites et peuple.

En filigrane, le livre interroge la manière dont la représentation politique et les choix économiques façonnent la perception du peuple. Il met en évidence que les tensions d’aujourd’hui portent des racines anciennes, mais se nourrissent aussi de décisions récentes.