Une ceinture contradictoire

Justinien Tribillon, chercheur en urbanisme et écrivain, propose dans son livre La Zone (B42, 184 pages, 22 euros) une lecture historique et documentaire d’un espace qui a façonné Paris autant qu’il l’a exclu. Alors que les projets du Grand Paris réinterrogent aujourd’hui la place de la périphérie, l’auteur décrit une « ceinture d’asphalte » dont l’existence paraît de plus en plus anachronique et dont la « dissolution » est présentée comme inéluctable.

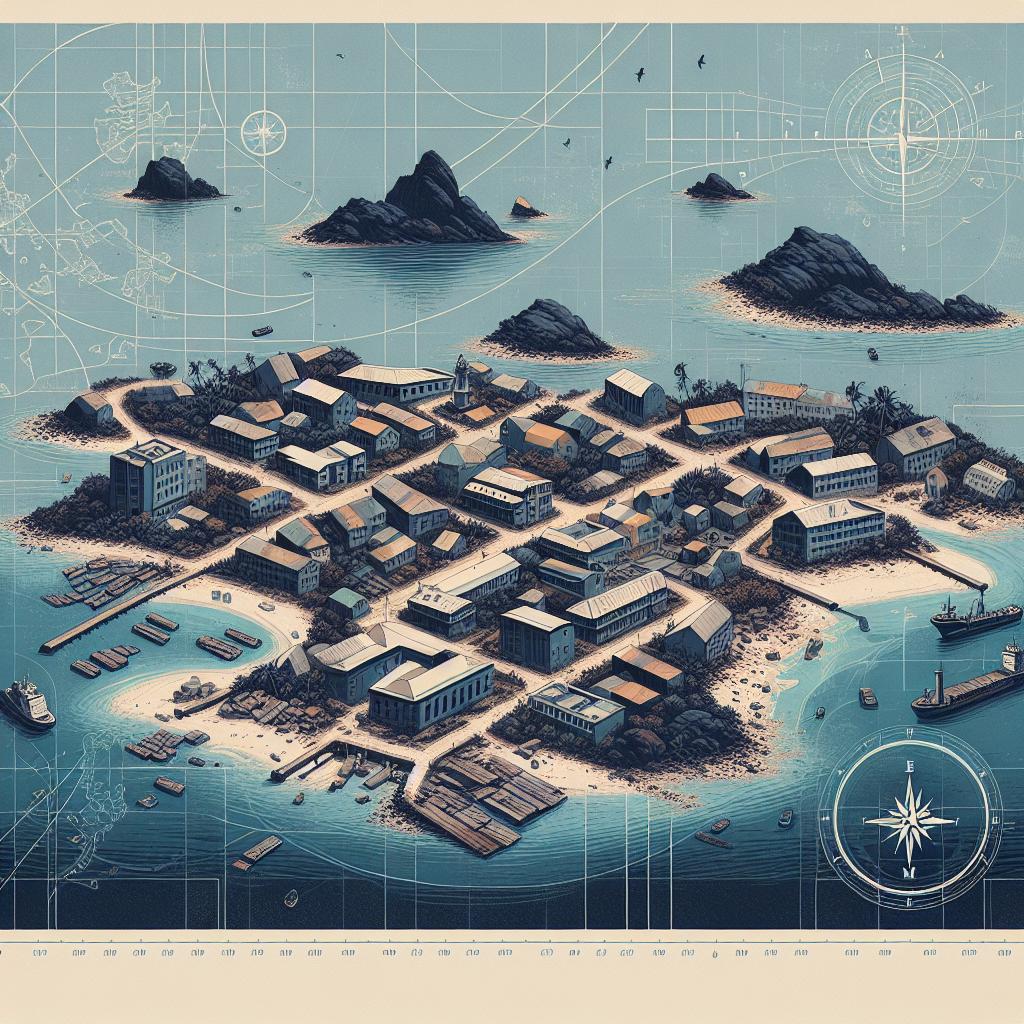

Le propos se déploie à la croisée du reportage de terrain et de la mise en perspective historique. Tribillon conduit le lecteur d’un lieu à l’autre — des puces de Saint-Ouen au jardin néoclassique de la Butte-du-Chapeau-Rouge, du bois de Vincennes à la porte de Champerret — pour montrer comment la bande de terre qui longeait autrefois les fortifications d’Adolphe Thiers s’est transformée en frontière matérielle et sociale.

De la « zone » aux autoroutes urbaines

La Zone rappelle que la bande en question fut, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, une terre inconstructible où s’est développé un tissu d’habitations précaires. Populée de marginaux, de pauvres et d’artistes, elle attirait aussi les Parisiens intra-muros qui venaient y pique-niquer le week-end ou fréquenter les cabarets le soir.

Le photographe Eugène Atget (1857-1927) a documenté cet « inframonde » dans sa série « Les Zoniers », contribuant à fixer une image de cette population comme repoussoir social. À l’avenir, cette « zone » sera rasée presque intégralement pour laisser place à l’autoroute urbaine qui, aujourd’hui, sépare Paris de sa banlieue et cristallise la contrainte spatiale évoquée par Tribillon.

Une histoire aux ramifications politiques et sociales

L’enquête établit des ponts entre des événements et des doctrines variées : les travaux haussmanniens, la doctrine hygiéniste, la collaboration, la V e République, le fait colonial et la naissance des banlieues. Ces fils historiques montrent que le traitement réservé à ce territoire n’est pas le fruit du hasard, mais s’inscrit dans des logiques de pouvoir et de contrôle social.

Selon Tribillon, la question centrale demeure la même sur deux siècles : la sécurisation des intérêts de la classe dominante. Pour y parvenir, les auteurs des politiques publiques et les acteurs urbains ont systématiquement recours à ce que l’ouvrage qualifie de « démarcation brutale entre le “dedans” et le “dehors”, “nous” et “eux”, Paris et l’Autre ». »

Les caractères attribués à cet « Autre » évoluent selon les époques : le « zonard » cède la place au « banlieusard », lui-même supplanté, dans l’imaginaire politique et médiatique, par le « musulman ». Cette succession lexicalisée, rapportée par Tribillon, souligne la persistance d’un mécanisme d’exclusion qui se réadapte aux contextes sociaux et politiques.

Une déambulation pour penser la marge

Richement illustré, le livre prend la forme d’une déambulation. Le choix des lieux visités n’est pas anecdotique : marchés aux puces, jardins, bois et portes constituent autant de points d’entrée pour une fresque des marges. Ces espaces, en apparence périphériques, apparaissent au contraire comme des révélateurs des priorités et des peurs d’une ville en expansion.

Par la juxtaposition des descriptions de terrain et des mises en perspective historiques, Tribillon montre comment l’espace urbain se construit socialement. La périphérie cesse d’être seulement un résidu géographique : elle devient un instrument politique, modulé au fil du temps pour protéger l’intérieur de la ville et pour manifester des frontières symboliques.

La force du livre tient à cette mise en relation des micro‑sites et des grandes dynamiques politiques. Sans proposer de solution unique, l’auteur invite le lecteur à mesurer la continuité des logiques d’exclusion et à réinterroger la manière dont la ville sépare et unit ses habitants.