Le 16 novembre 2015, trois jours après les attentats qui avaient frappé Paris, le président François Hollande s’adressa au Congrès réuni à Versailles. Son allocution devait fixer la riposte de l’État face à la menace terroriste. Plutôt que de privilégier un renforcement démocratique du lien républicain, le chef de l’État annonça la mise en place de l’état d’urgence et le renforcement des pouvoirs de police, ainsi que la proposition — très médiatisée — de la déchéance de nationalité pour certains auteurs d’attentats. Ces choix ont durablement marqué le débat public en France, en donnant corps à la notion d’« ennemi de l’intérieur » et en plaçant la « sécurité, première des libertés » au centre de la réponse gouvernementale.

Les mesures adoptées et leur traduction opérationnelle

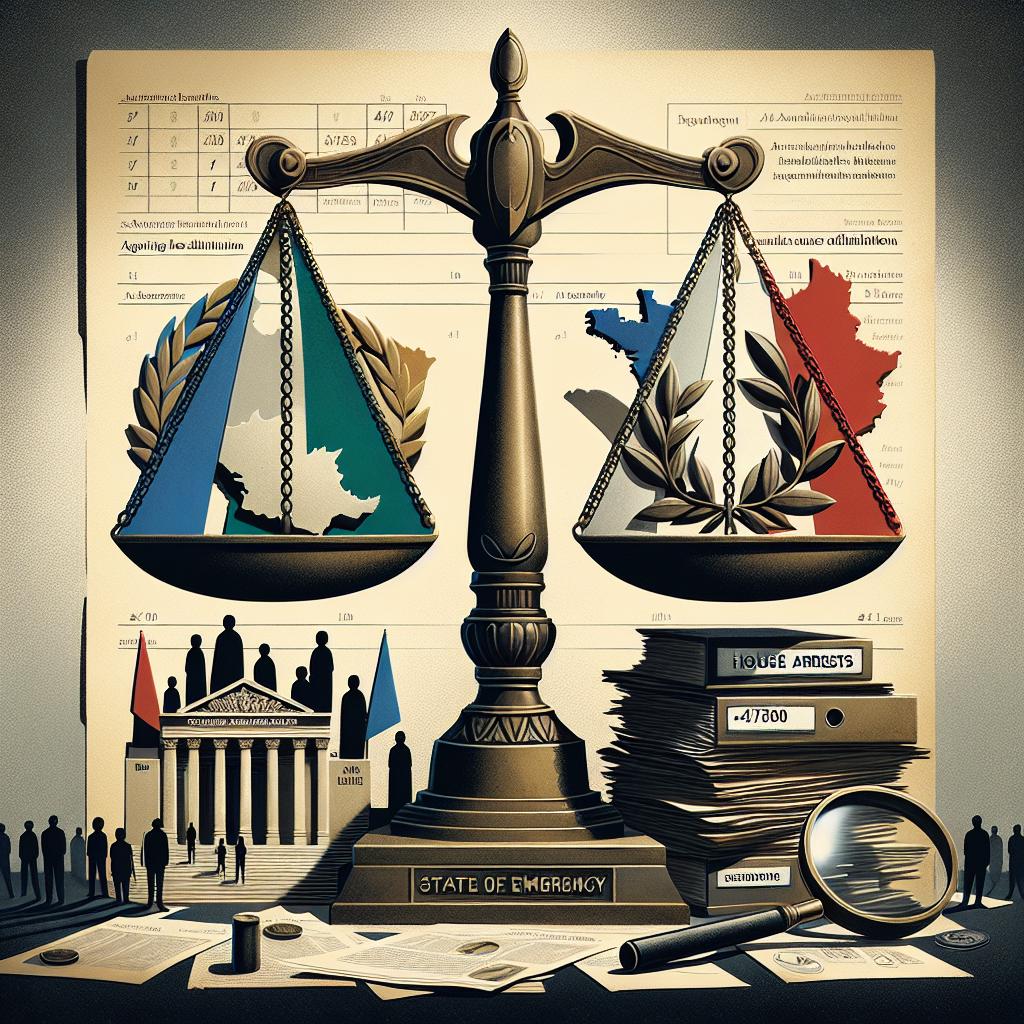

L’état d’urgence, instauré fin 2015, a été prolongé à plusieurs reprises avant d’être levé en novembre 2017. Durant cette période, les autorités ont multiplié les interventions administratives et policières. Les chiffres souvent cités pour caractériser cette période sont les suivants : environ 4 500 perquisitions administratives, plus de 5 300 arrêtés autorisant des contrôles d’identité, des fouilles et des visites de véhicules, plus de 750 assignations à résidence et une vingtaine de fermetures de lieux de réunion. Ces mesures se sont déployées sous couvert d’un cadre d’exception qui a élargi les marges d’action des préfets et des forces de l’ordre.

Malgré l’intensité de ces opérations, le nombre de poursuites judiciaires effectives à l’issue de ces procédures est resté limité, en grande partie parce que nombre d’interventions relevaient d’un régime administratif et non pénal. Autrement dit, de nombreuses actions menées au titre de l’état d’urgence n’ont pas abouti à des mises en examen ou des condamnations pour des incriminations liées au terrorisme.

Réactions politiques et discours public

Au sein des responsables politiques, la ligne dure a été assumée par plusieurs acteurs. Manuel Valls, alors Premier ministre et identifié comme un artisan du durcissement, a réaffirmé par la suite sa position dans une tribune publiée par Libération, déclarant avoir restreint certaines libertés « sans remettre en cause l’État de droit ». Cette formulation illustre la tension qui a traversé le pouvoir : concilier mesures d’exception et respect formel des garanties juridiques.

La rhétorique autour de l’« ennemi intérieur » a servi à justifier la nécessité d’outils renforcés pour prévenir des menaces supposées internes. Pour ses partisans, ces outils étaient indispensables pour protéger les citoyens ; pour leurs détracteurs, ils ont creusé un fossé entre certaines populations et l’État, alimentant sentiments d’humiliation et de stigmatisation.

Conséquences sociales et prolongement dans le droit commun

Les conséquences sociales de cette période sont multiples. Les perquisitions, les assignations et certaines fermetures ont laissé des traces: humiliation et ressentiment chez des personnes et des communautés affectées, affaiblissement des relations de confiance avec les institutions, et un terreau potentiel pour des discours radicaux qui exploitent ces ressentiments. Le contexte a coïncidé avec une réduction des moyens dans certains services de prévention — éducateurs spécialisés, effectifs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et dispositifs de prévention de la radicalisation — ce qui, selon des observateurs, a fragilisé les capacités de réponse non policière.

Par ailleurs, le mouvement politique suivant l’épisode de l’état d’urgence a vu la transposition de plusieurs dispositifs dérogatoires dans le droit commun dès l’arrivée au pouvoir du mandat suivant. Ce transfert a pour effet de pérenniser certaines mesures initialement conçues comme temporaires, en les inscrivant dans un cadre juridique ordinaire.

Dix ans après le discours de 2015, le bilan reste ambivalent : les réponses d’urgence ont offert des moyens accrus de prévention et d’intervention, mais elles ont aussi soulevé des interrogations sur l’équilibre entre sécurité et libertés, et sur les effets sociaux d’une politique axée prioritairement sur des mesures répressives. Les choix politiques de l’époque continuent d’alimenter le débat public sur la manière dont la République doit conjuguer protection des citoyens et respect des principes démocratiques.