Une démocratie présidentielle à l’épreuve

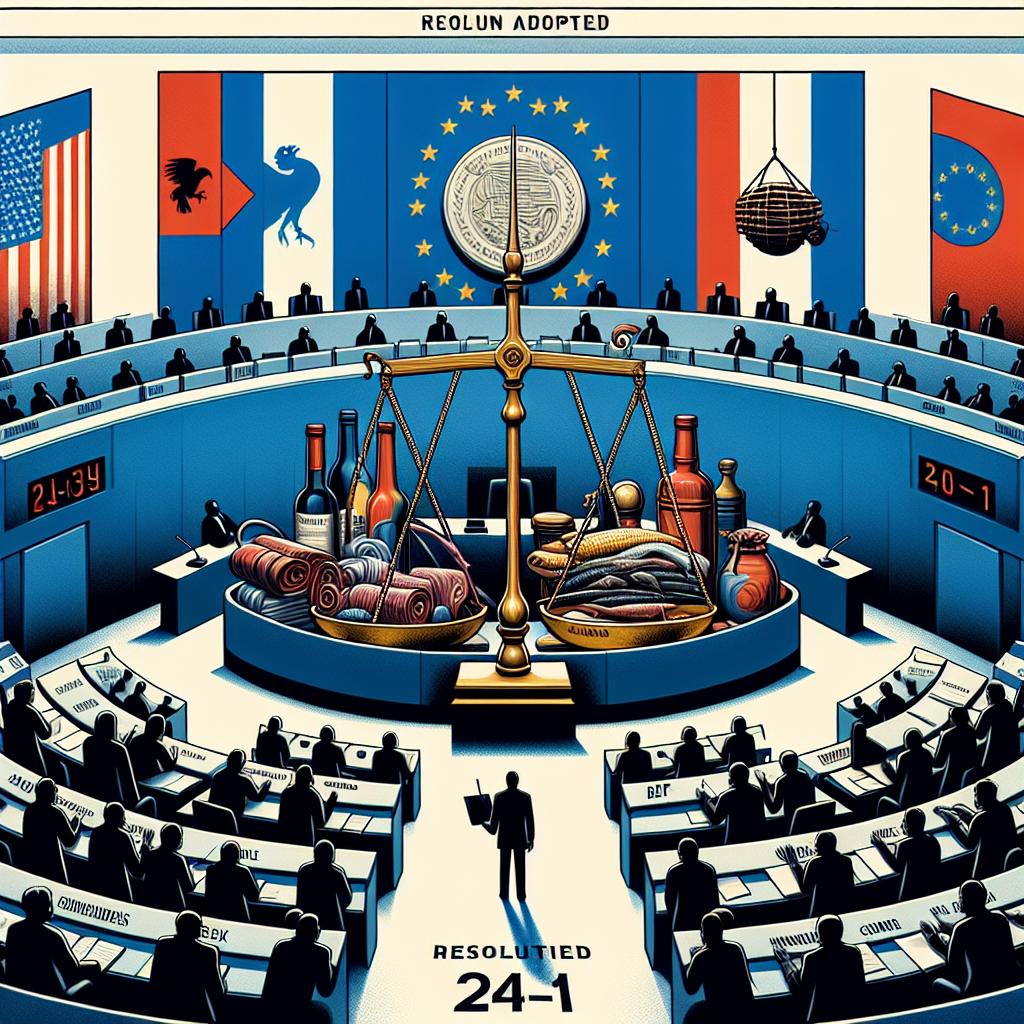

La démocratie présidentielle française semble à bout de souffle : depuis la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron en 2024, trois premiers ministres se sont succédé, laissant le pays en situation d’instabilité politique et administrative.

Cette succession rapide a renforcé, chez certains partenaires européens, l’idée que la France peine à négocier des compromis durables. À leurs yeux, la France est un pays où le débat intellectuel est vivant, mais aussi un pays de grèves, de révoltes et de ruptures politiques. Cette perception exerce une pression supplémentaire sur un exécutif rendu fragile par des changements répétés à sa tête.

Culture du débat et héritage historique

L’image d’un pays où l’on débat âprement remonte loin. Un manuel de l’armée britannique, à l’approche du Débarquement en 1944, écrivait déjà : « Dans l’ensemble, les Français apprécient davantage que nous les débats intellectuels. Vous aurez souvent l’impression que deux Français se disputent violemment, alors qu’ils ne font que débattre d’un point abstrait. »

Cette remarque souligne une tension durable entre l’amour des idées et la capacité à accepter des compromis pratiques. Quand la politique privilégie les principes, la clarté d’une opposition nette paraît souvent préférable au tâtonnement d’un compromis imparfait. Or, dans un régime où la recherche d’une majorité stable est cruciale, cette préférence culturelle peut se traduire par l’exigence d’une victoire nette plutôt que par la négociation.

Le rôle du mode de scrutin

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, utilisé pour les législatives, joue un rôle central dans ces dynamiques. Ce système favorise les stratégies visant à obtenir une majorité avec un nombre de voix parfois minoritaire au regard de l’électorat total.

Concrètement, le système incite de nombreux responsables politiques à viser la victoire complète plutôt qu’à accepter des concessions. Pourquoi accepter un compromis qui aliénerait une partie de son électorat pour gagner quelques sièges, alors que la possibilité de contrôler seul l’Assemblée nationale existe encore ? Ce calcul rationnel, dicté par les règles électorales, peut primer sur l’intérêt général.

La démission de Sébastien Lecornu est citée comme un exemple de ce mécanisme : elle illustre, selon le texte d’origine, comment le droit électoral conduit parfois les dirigeants à privilégier leurs ambitions personnelles au détriment d’un horizon de gouvernance partagé.

Conséquences pour la gouvernabilité

Les effets se lisent à court et moyen terme. À court terme, l’alternance rapide à la tête du gouvernement fragilise la capacité administrative à conduire des politiques sur la durée. À moyen terme, la répétition de telles crises politise davantage les partenaires étrangers et les marchés, qui perçoivent un risque d’instabilité durable.

Par ailleurs, lorsque la logique électorale favorise l’affrontement pur et dur, la recherche de compromis devient moins attractive pour les acteurs politiques. Le résultat peut être un Parlement moins propice à l’apprentissage collectif et une action publique plus fragmentée.

Un paysage politique transformé

Le texte note que de nombreux dirigeants ont négligé l’évolution du paysage politique depuis la naissance de la Ve République en 1958, ajoutant que ce paysage a « évolué sur trois grands axes ». Le détail de ces axes n’est pas précisé dans le texte d’origine. Reste que la reconnaissance d’un changement structurel est, en soi, significative : elle souligne que des instruments et des pratiques conçus pour un contexte antérieur peuvent aujourd’hui produire des effets imprévus.

Admettre cette transformation implique de confronter des questions institutionnelles et stratégiques : comment concilier la culture polémique et la nécessité de compromis ? Le système électoral actuel favorise-t-il encore la stabilité et la représentation fidèle des attentes citoyennes ? Ces interrogations, évoquées implicitement, nourrissent le débat public sans aboutir ici à une proposition de réforme précise.

En l’état, la France se trouve à un carrefour où des mécanismes électoraux, des traditions culturelles du débat et des choix tactiques d’élites politiques se conjuguent pour accroître la volatilité gouvernementale. Le constat tient à la fois d’un diagnostic institutionnel et d’une observation sociopolitique : sans consensus renouvelé sur la façon de gouverner, la répétition d’épisodes d’instabilité pourrait rester la norme.