Les dernières données du think tank allemand Kiel Institute, publiées mardi 12 août, montrent que l’aide militaire de l’Europe à Kiev a dépassé celle des États-Unis au 30 juin 2025, pour la première fois depuis juin 2022, soit près de quatre mois après le début de l’invasion russe.

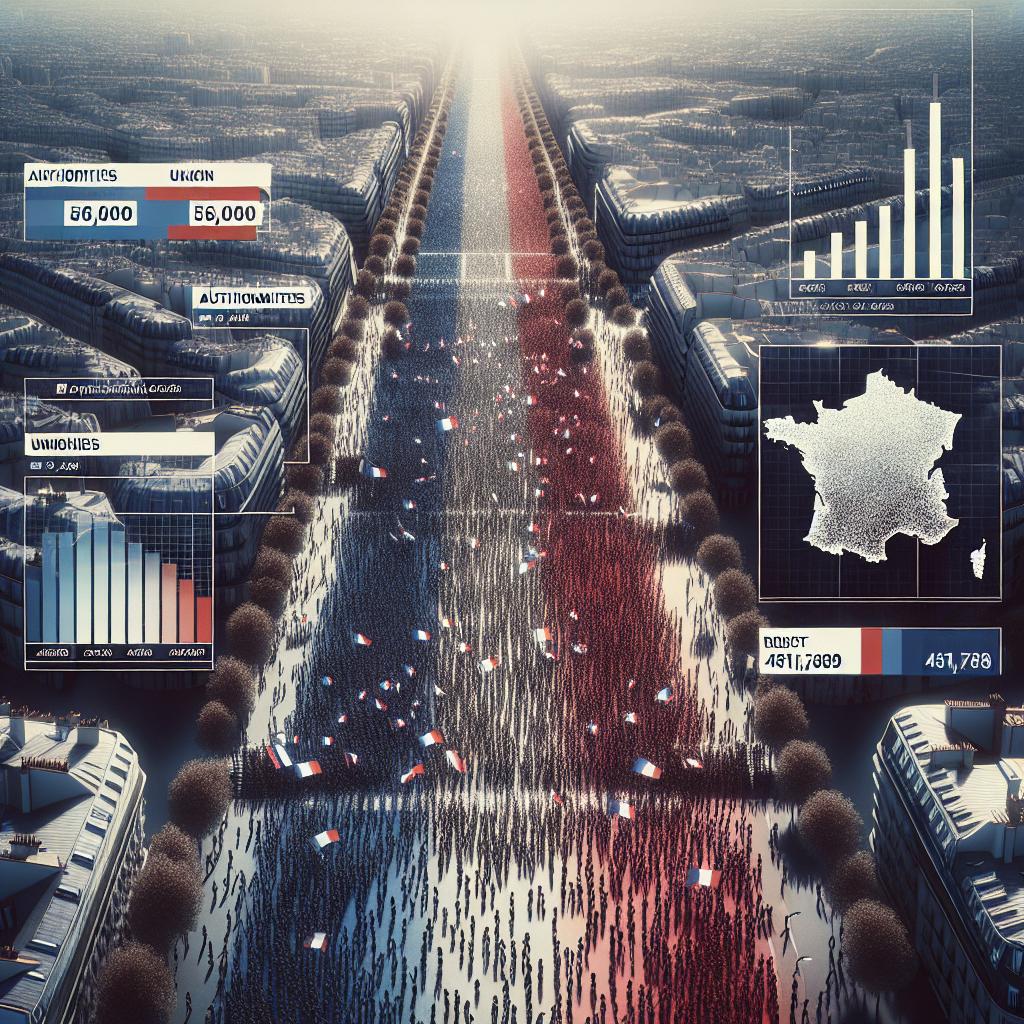

Un basculement chiffré

Selon l’étude, entre février 2022 et juin 2025, les pays européens ont fourni 4,4 milliards d’euros de plus d’aide militaire à l’Ukraine que les États-Unis, en se basant sur les achats effectués dans le domaine de la défense. Sur l’ensemble de la période, le soutien européen toutes catégories confondues — militaire, financier et humanitaire — a atteint 167,4 milliards d’euros, tandis que, toujours d’après le Kiel Institute, les États-Unis plafonneraient à 114,6 milliards d’euros et devraient fournir seulement 4,35 milliards d’euros supplémentaires.

Le périmètre retenu par le think tank inclut non seulement les États membres de l’Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suisse. Les institutions de l’UE et ces pays fournissaient, au côté des États, 63,18 milliards d’euros d’assistance financière et humanitaire.

Du don aux achats : l’industrie européenne entre en scène

L’étude relève un changement de nature de l’aide européenne : en mai et juin 2025, près de la moitié de l’aide européenne provenait d’achats d’armes plutôt que de transferts à partir de stocks existants. « L’Europe a désormais passé plus de nouveaux contrats de défense que les États-Unis, marquant ainsi un changement clair dans l’orientation vers la production industrielle plutôt que vers le recours aux arsenaux », note Taro Nishikawa, chef de projet du Ukraine Support Tracker, cité par le Kiel Institute.

Cette montée en puissance industrielle s’accompagne d’initiatives publiques : depuis plusieurs années, l’Union européenne s’est dotée de fonds destinés à soutenir son industrie de défense, encourager les achats militaires conjoints des États membres et lutter contre la fragmentation des équipements militaires en Europe. En mars 2025, l’UE a présenté un plan de 800 milliards d’euros pour réarmer le continent, comprenant un nouveau mécanisme de prêts baptisé SAFE, visant à stimuler les achats d’armement en commun.

Ces mesures visent à réduire la dépendance aux dons immédiats venus des arsenaux d’autres États et à renforcer une capacité de production européenne durable. Le Kiel Institute souligne cependant que le niveau actuel d’investissement européen est difficile à maintenir sur le long terme.

Le rôle américain et l’évolution de la stratégie d’exportation

Avant l’investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, les États-Unis figuraient parmi les principaux pourvoyeurs d’aide à l’Ukraine. Le rapport du Kiel Institute note une évolution notable avec l’arrivée de la nouvelle administration : Washington privilégierait désormais davantage la vente d’armes à Kiev plutôt que les dons directs de matériel sortant des usines.

En mai, l’administration américaine a en effet approuvé des exportations d’armes importantes vers l’Ukraine. Le think tank précise que ces ventes ne sont pas comptabilisées comme aide militaire dans leur comptabilité, puisqu’il s’agit d’achats que l’Ukraine doit financer elle-même.

Ce changement de modalité — des dons d’équipements à des contrats commerciaux — modifie les comparaisons entre fournisseurs et donne un rôle accru aux capacités industrielles, tant européennes qu’américaines, pour répondre aux besoins ukrainiens.

Incertitudes et perspectives

Le Kiel Institute rappelle que, malgré ces évolutions, la soutenabilité financière et industrielle de l’effort européen reste incertaine. Reste à savoir si la tendance à l’augmentation des achats d’armements européens se confirmera dans les prochains mois et si les mécanismes conçus pour favoriser les achats communs porteront leurs fruits.

Le rapport fournit une photographie chiffrée et datée de la situation au 30 juin 2025, mais n’avance pas de prévisions définitives. Sur la base des données disponibles, il met en lumière un basculement temporaire ou structurel — selon l’évolution des politiques et des budgets — vers une Europe plus active sur le marché des armements pour soutenir Kiev.